| Home page | Sul sito | Storia | Persone | Natura | Archeologia industriale | Sport | Links |

| Scienziati | Religiosi | Nobili | Altri |

Mario Strani.

Civico Museo Didattico di Scienze Naturali Mario Strani di Pinerolo.

Così un estroso dentista ideò il museo dei funghi di Pinerolo.

Nell'ambito del museo di scienze naturali, questa importante e curiosa sezione micologica è sorta, quasi per caso, grazie alla collezione di un personaggio insolito ed affascinante, l'odontoiatra veronese Mario Strani.

Anni '70.

Mario aveva l’abitudine di soccorrere animali in difficoltà. Spesso sono diventati domestici come in questo caso.

La sezione micologica accoglie specie diverse di funghi di resina colorata provenienti dalla collezione del dottor Strani che l'ha donata al Comune ed è stata sistemata in vetrine al primo ed al secondo piano della prima sede del Museo di Scienze Naturali a Palazzo Vittone fino al 2011 quando è stata trasferita nella sede di Villa Prever.

Funghi in museo? La notizia sa di paradosso. L'unica vetrina pubblica, i funghi, l'hanno per solito nelle cronache gastronomiche, specie d'autunno, quando si susseguono in tutta Italia le sagre intitolate a queste bizzarre e profumate creature dei boschi destinate a vivere, una volta asportate, un tempo brevissimo.

Da alcuni anni invece, Pinerolo, propone a tutte le stagioni l'opportunità di un affascinante "incontro verde" con quelli che il professor Arturo Ceruti, ex direttore del Centro di Micologia del Cnr, definisce "vere opere d'arte e di verità": i modelli in resina, riprodotti ma perfetti, di centinaia e centinaia di funghi italiani ed esotici.

È una avventura in punta di piedi nelle sale di Palazzo Vittone. Qui, è ambientata la sezione micologica a cui ha dato avvio la collezione del dottor Mario Strani.

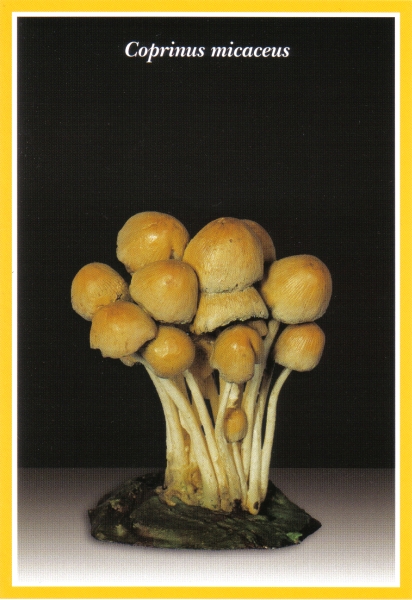

Esemplare di Coprinus micaceus della collezione Mario Strani.

Tratto da una cartolina realizzata negli anni '90.

Uno "strano" personaggio.

"Strani": questo cognome per così dire emblematico, appartiene ad uno dei personaggi più popolari della città, un dentista veronese - il dottor Mario Strani.

Durante la seconda Guerra Mondiale Strani si trapiantò ai piedi delle Alpi Piemontesi, portandosi dietro - come fagotto delle cose più care degli antichi emigranti - la sua raccolta di farfalle e la sua irreprimibile vocazione di naturalista.

Esemplare di Nymphalis urticae preparato in resina con un metodo inventato da Mario Strani.

Quell'hobby gli era nato dentro fin da quando, ragazzetto delle elementari, aveva ricevuto in dono una "Cetonia luminosa" e si era messo a coltivare bruchi sul davanzale della finestra di casa e a modellare forme di pesce con il gesso (questi pesci ora sono nei musei di Scienze Naturali a Verona e Malcesine).

All'amore per la natura lo stimolava un trattatello tascabile di micologia edito nel 1920 trovato su una bancarella a Monaco di Baviera. A Pinerolo quel volumetto illustrato da alcuni rozzi disegni di funghi, cominciò a tenergli compagnia tra i ferri del mestiere.

La sua era quasi una voce di sfida: perché non provare a riprodurre quelle forme labili e piatte facendo loro l'impronta dal vivo, come si fa per i denti, e usando la stessa resistente resina acrilica?

Ed ecco le mani esperte dell'odontoiatra dar vita a piccole, perfette sculture. Il procedimento è complicato. Ci vuole anzitutto l'originale, anzi due originali identici; il fungo viene, immerso nella cera fluida da cui viene poi tolto quando la cera si è solidificata. La cavità viene riempita di resina, la cera sciolta e, come per magia, compare il fungo.

Pennelli, colori e gli occhi fissi sull'altro fungo originale: a poco a poco la resina bianca si anima e il fungo, millimetro per millimetro, rivive in ogni sfumatura di tinte, in ogni macchiolina, in ogni ammaccatura. Alla fine è tanto preciso al modello che non lo si distinguerebbe se non perché è privo di profumo.

Nel museo, come dice la piccola guida "Pinerolo - musei e collezioni" edita dalla Città - Assessorato alla Cultura -, e che li introduce anche allo studio di quella parte della botanica che è la micologia, i funghi raccontano la storia nel Piemonte, nell'affascinante chiave dei suoi boschi generosi di ombra e di piante dove, tra le erbe e le foglie cadute, si nascondono come in uno scrigno i preziosi frutti amati dai buongustai e dagli scienziati, ma anche dai letterati e dai pittori che ne ritraggono ispirazione e suggerimenti per fantasie cromatiche. Una storia che rivela uno degli aspetti "magici" e tuttora misteriosi della nostra terra. Ma nelle decine di vetrine allineate non ci sono solo funghi nostrani. Passando gli anni, il dottor Strani compì anche numerosi viaggi in terre lontane, Africa, Ecuador, Nuova Guinea, Australia, Giappone, Sud America, ritornandone con bottini preziosi che gli hanno permesso di arricchire la collezione di pezzi sempre più rari.

E presto la sua fama stimolò e mobilitò ricercatori in tutto quel piccolo mondo vivace ed avventuroso che sono i micologi, i quali oggi si fanno un impegno di "eternare" a Pinerolo le loro scoperte. Scambi di materiale scientifico hanno poi fatto sì che oggi non vi sia gruppo micologico piemontese che non abbia un fungo firmato Strani e legato al nome di Pinerolo. Gli esemplari pinerolesi sono ormai più di 2000: un panorama vastissimo che presenta tutti assieme, divisi per classi e famiglie, funghi di ogni specie cresciuti in ogni stagione e a tutte le latitudini.

Chi visita il museo non può sottrarsi alla suggestione di compiere un viaggio emozionante, diventando egli stesso personaggio di una favola popolata di piccoli mostri. Molti sono resi anche più interessanti dalla documentazione sulla difficile ricerca di cui sono l'esito e dalla descrizione delle loro qualità e dell'eventuale nocività.

Visione d'insieme di una delle sale di Palazzo Vittone che hanno ospitato la collezione micologica fino al 2011.

Ecco i velenosi: la terribile "Claviceps purpurea" che cresce dentro la spiga della segale e che, dal medioevo sino alle soglie del Ventesimo secolo, sterminò interi villaggi scambiata per malattia epidemica: il "rafanismo", il "male degli ardenti" o il "fuoco dei Solognesi", dalla città francese di Sologne dove uccise 20.000 abitanti; il Carbone del granoturco che mieté vittime tra le popolazioni americane che facevano largo uso di mais per focaccette; l'Amanita phalloides (rappresentata da diversi esemplari in diversi stadi di crescita) che causò la morte dell'imperatore Claudio.

Dietro i vetri sono in bella vista i notissimi Champignons di Parigi, cosiddetti perché Parigi per prima li coltivò nelle cave abbandonate. Poco più in là le Lepiote che crescono nella segatura; le "Russule" dagli smaglianti colori; il "Lactarius" tanto bianco da essere chiamato dai francesi vachette, piccola mucca; la "Collibya" dal piede di velluto che cresce d'inverno sulle vecchie ceppaie; il "Marasmius" gambe secche, cosiddetto per il tenace esile gambo che nei prati forma i cerchi delle streghe. E, naturalmente, i più allettanti per i ricercatori dilettanti che nel fungo più della bellezza apprezzano il sapore, i "Boleti" nelle loro innumerevoli varietà.

Non vi è dubbio che una visita accurata a questa "singolare" raccolta - unica in Italia - appare proficua non meno di una lezione di botanica, tanto che il museo stesso può a ragione essere considerato una delle più interessanti tessere nel variegato mosaico culturale del Piemonte.

Opere.

Il lavoro di Mario Strani è spesso diventato un riferimento per gli esperti del settore.

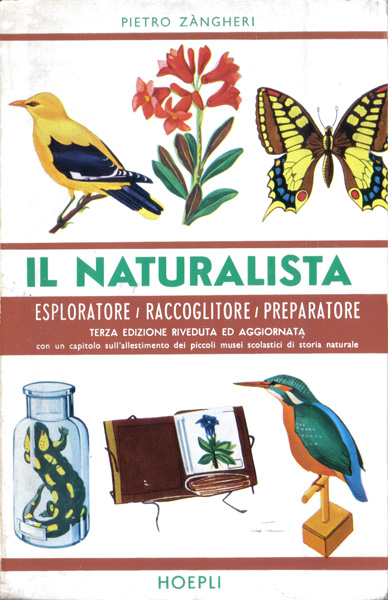

Eccone un esempio. Nel 1965 il Manuale Hoepli “Il Naturalista” di Pietro Zángeri lo cita riferendosi alla sua tecnica di preparazione dei pesci.

94. - La maggior parte dei pesci

si conserva in liquidi. Si lavano accuratamente in acqua pura, alla

quale si aggiunge un poco di allume, specialmente quando si tratta di

specie con la pelle coperta di muco; quelli piccoli non hanno bisogno

di alcun'altra operazione, ma i più grossi (dai 15-20 cm in su) devono

subire un taglio longitudinale nel ventre, ed i più grossi ancora, un

taglio simile nel dorso e presso la coda per permettere al liquido

conservatore di penetrare; con questo liquido verranno anche praticate

delle iniezioni nei punti più carnosi. Quindi si passano per qualche

giorno in una soluzione (soluzione fissatrice) di formalina 2 o 3% e

(dopo un buon lavaggio in acqua corrente) in alcool a circa 65° (col

quale si praticano pure le iniezioni ricordate qui sopra), che dovrà

essere cambiato alcune volte (1) prima di chiudere il vaso.

Si può anche usare, e sembra dia effettivamente degli ottimi risultati, «il liquido di Fabre-Domergue». Questo lo si usa prima in soluzione al 25%, poi al 50%, poi al 75% (sempre in acqua) e nelle successive soluzioni si lasciano i pesci per periodi di 12 a 24 ore. Infine si fa la immersione nel liquido puro, dove i pesci si conservano. Il tempo di immersione nelle soluzioni allungate deve essere più lungo per le specie molli e retrattili. Con le specie più consistenti si può arrivare più rapidamente alla immersione nel liquido puro.

Si possono anche conservare definitivamente in formalina 3 o 4% oppure nel « liquido di Mourgue », che avrebbe il vantaggio di mantenere meglio i colori. Prima di porre gli esemplari nei recipienti di vetro, si unisce un'etichetta di carta pergamena alla pinna sinistra a mezzo di un filo di seta e vi si scrivono i diversi dati oppure il solo numero d'ordine con inchiostro di China come ho già detto per i rettili; e così si procede anche per quanto riguarda l'etichettatura, sia sui supporti, sia all'esterno dei vasi.

Gridelli consiglia qualche variante. Dopo avere praticato i tagli — come sopra indicato — usa una soluzione di formalina un po' forte (5%) per fare iniezioni in tutte le parti del corpo. Immerge poi l'esemplare in soluzione di formalina al 3% per 24 ore, e quindi in alcool a 70°. Propone pure un altro procedimento: dopo avere praticato le iniezioni, consiglia di mettere l'esemplare in soluzione di formalina 5% con le pinne distese, e di lasciarvelo il solo tempo necessario perché si induriscano i tegumenti delle pinne. La conservazione viene poi fatta in soluzione di glicerina ed acqua (parti uguali) con qualche goccia di formalina. I colori così si conservano bene, ed ancora meglio se, invece della formalina al 5% si usa l'alcool etilico per fissare e non si aggiungono le gocce di formalina alla soluzione di glicerina. Però la glicerina ha il difetto di produrre una piccola contrazione delle parti molli degli esemplari. Infine ricorderò che rotarides consiglia la fissazione dei pesci in formalina 4% (per pochi giorni), poi la conservazione nella soluzione composta di parti eguali (in volume) di acqua, glicerina e alcool a 96°.

Sono stati anche proposti metodi di preparazione dei pesci (e non soltanto di pesci) a mezzo della paraffina dopo bagni di alcool-formalina ecc. Si tratta di sistemi non molto semplici e si rimanda chi volesse prenderne cognizione al manuale di stehli (Sammeln una Praparieren von Tieren, vedi Bibliografia).

Oggi si usa anche modellare i pesci: il Dott. Mario Strani di Pinerolo, che si è particolarmente dedicato a questo lavoro, usa per fare le forme la cera o la paraffina. Si traggono poi da tali forme i modelli in adatti materiali plastici, quali le resine acriliche adoperate in odontoiatria, che permettono la finissima riproduzione fin delle squame, pinne ecc. Occorre certamente acquistare una pratica non comune, anche per le successive colorazioni; ma i risultati appaiono ottimi come si può vedere nei Musei di Verona e di Malcesine sul Carda, sebbene lo Strani non consideri definitivi i risultati finora ottenuti e si proponga ulteriori perfezionamenti.

II Dott. Strani ha inoltre proposto l'impiego di altre tecniche e da i seguenti consigli pei quali, io e i lettori, dobbiamo essergli grati. Se il pesce è pianeggiante e non vi sono parti rientranti, la forma (necessaria per ottenere il modello che dovrà essere la riproduzione fedele dell'originale) può essere eseguita col gesso alabastraio (gesso per figurinai, scagliola fine), che si usa mescolando una parte di gesso con due di acqua. Per eseguire la forma di scagliola si tenga presente quanto è detto alla nota i al § 34. Se ci si accontenta di riprodurre una sola metà longitudinale del pesce (e in molti casi può bastare) la cosa è più semplice. Comunque, prima di usare la forma per il getto bisogna verniciarla con gommalacca sciolta in alcool e poi, al momento del getto, si passa sulla gommalacca una vernice fatta con lanolina sciolta nel petrolio. Così si sarà sicuri che il getto si stacca facilmente.

Modelli di pesci realizzati da Mario Strani esposti al Museo di Verona nel 1997. In basso si vedono i tradizionali esemplari conservati in formalina o altri liquidi.

Quando l'oggetto (il pesce od altro) presenta delle rientranze e tanto più se si farà il modello di una sola metà longitudinale, sarà ugualmente facile usare la scagliola quando l'oggetto da riprodurre non è rigido sicché potrà uscire con qualche facile manovra dalla forma. Se ci basta ottenere un solo modello converrà rompere la forma con qualche cauto colpo di martello; oppure si potrà adoperare il gesso "xantano" (2) (generalmente colorato in rosa) di pronta presa, che si scioglie nell'acqua, e così si potrà agevolmente liberare il modello il quale, se è fatto con scagliola, non si scioglie. Però per fare i modelli è preferibile alla scagliola il cosiddetto gesso duro, che è in commercio (generalmente colorato in giallo o azzurro) sotto i nome di Moldano, Yellow Stone, Albastone.

Quando l'oggetto da riprodurre ha numerose rientranze ed anfratti è però consigliabile fare la forma con l'ittiocolla. Il procedimento è meno facile e il consiglio è di operare in questo modo. Si abbia, per esempio, da riprodurreun pesce dalle forme un po' complicate; lo si ricopre di uno strato di creta da modellare alto 203 centimetri, e poi si pone questo pesce coperto di creta su un piano di marmo o di vetro e sopra si versa scagliola liquida che verrà trattenuta tutt'attorno da un telaio di legno o di metallo: si ottiene una forma di scagliola che è quella del pesce coperto di creta. Si pulisce il pesce dalla creta che lo ricopre, si torna a porlo sul piano di marmo o di vetro e poi lo si copre con la forma di scagliola, usandola alla guisa di un piatto capovolto; prima però si deve praticare sulla forma un foro abbastanza grande al centro e alcuni piccoli ai lati. Quindi si versa attraverso al foro centrale la ittiocolla semiliquida (vicina al raffreddamento) fino a riempire tutto il vano già occupato dalla creta. I fori laterali servono per fare uscire l'aria e si chiudono con stucco appena esce l'ittiocolla. Si attende che l'ittiocolla sia raffreddata, si estrae il pesce, si indurisce l'ittiocolla bagnandola con allume, indi si unge con lanolina sciolta nel petrolio. Poi si fa il getto; la forma di ittiocolla, finché rimane allo stato gelatinoso, mantiene una notevole elasticità e permette l'estrazione di copie in gesso senza deformarsi o rompersi. Si possono fare varie copie, però sollecitamente perché l'ittiocolla tende poi a seccare e a irrigidirsi, diventando inservibile.

Per fare i modelli di piccoli oggetti si potranno adoperare, invece della scagliola, gli "Alginati" di uso odontotecnico, che riproducono i particolari con precisione estrema; sono polveri bianche o rosa che si impastano con acqua fino alla densità di una poltiglia cremosa; in meno di un minuto e fino a 2-3 minuti (a seconda della temperatura) si trasformano in una massa elastica un po' più dura della colla di pesce allo stato di gelatina. Con tale materiale, se si usa la scagliola per fare le forme, non vi è neppure bisogno di verniciature con gommalacca, lanolina ecc. Per fare forme si usano anche altri prodotti per dentisti, quali i "Sileni", i quali hanno un costo più elevato, ma si prestano molto bene per piccoli oggetti, da riprodurre con estrema precisione. Degli animali riprodotti si possono poi conservare a parte, a secco o in alcool a seconda del materiale, gli organi su cui si basa essenzialmente lo studio e la classificazione (v. anche tortonese).

(1)Tale alcool torbido non si getta via, ma si ritorna a distillare e diverrà di nuovo limpido ed incolore (v. nota i al § 84).

(2) Questo prodotto e gli altri menzionati in seguito, usati in odontoiatria, si trovano presso i depositi di materiale per dentisti, per es. presso la : Dentai Univers, Via S. Silverio ai, Roma.

Si può anche usare, e sembra dia effettivamente degli ottimi risultati, «il liquido di Fabre-Domergue». Questo lo si usa prima in soluzione al 25%, poi al 50%, poi al 75% (sempre in acqua) e nelle successive soluzioni si lasciano i pesci per periodi di 12 a 24 ore. Infine si fa la immersione nel liquido puro, dove i pesci si conservano. Il tempo di immersione nelle soluzioni allungate deve essere più lungo per le specie molli e retrattili. Con le specie più consistenti si può arrivare più rapidamente alla immersione nel liquido puro.

Si possono anche conservare definitivamente in formalina 3 o 4% oppure nel « liquido di Mourgue », che avrebbe il vantaggio di mantenere meglio i colori. Prima di porre gli esemplari nei recipienti di vetro, si unisce un'etichetta di carta pergamena alla pinna sinistra a mezzo di un filo di seta e vi si scrivono i diversi dati oppure il solo numero d'ordine con inchiostro di China come ho già detto per i rettili; e così si procede anche per quanto riguarda l'etichettatura, sia sui supporti, sia all'esterno dei vasi.

Gridelli consiglia qualche variante. Dopo avere praticato i tagli — come sopra indicato — usa una soluzione di formalina un po' forte (5%) per fare iniezioni in tutte le parti del corpo. Immerge poi l'esemplare in soluzione di formalina al 3% per 24 ore, e quindi in alcool a 70°. Propone pure un altro procedimento: dopo avere praticato le iniezioni, consiglia di mettere l'esemplare in soluzione di formalina 5% con le pinne distese, e di lasciarvelo il solo tempo necessario perché si induriscano i tegumenti delle pinne. La conservazione viene poi fatta in soluzione di glicerina ed acqua (parti uguali) con qualche goccia di formalina. I colori così si conservano bene, ed ancora meglio se, invece della formalina al 5% si usa l'alcool etilico per fissare e non si aggiungono le gocce di formalina alla soluzione di glicerina. Però la glicerina ha il difetto di produrre una piccola contrazione delle parti molli degli esemplari. Infine ricorderò che rotarides consiglia la fissazione dei pesci in formalina 4% (per pochi giorni), poi la conservazione nella soluzione composta di parti eguali (in volume) di acqua, glicerina e alcool a 96°.

Sono stati anche proposti metodi di preparazione dei pesci (e non soltanto di pesci) a mezzo della paraffina dopo bagni di alcool-formalina ecc. Si tratta di sistemi non molto semplici e si rimanda chi volesse prenderne cognizione al manuale di stehli (Sammeln una Praparieren von Tieren, vedi Bibliografia).

Oggi si usa anche modellare i pesci: il Dott. Mario Strani di Pinerolo, che si è particolarmente dedicato a questo lavoro, usa per fare le forme la cera o la paraffina. Si traggono poi da tali forme i modelli in adatti materiali plastici, quali le resine acriliche adoperate in odontoiatria, che permettono la finissima riproduzione fin delle squame, pinne ecc. Occorre certamente acquistare una pratica non comune, anche per le successive colorazioni; ma i risultati appaiono ottimi come si può vedere nei Musei di Verona e di Malcesine sul Carda, sebbene lo Strani non consideri definitivi i risultati finora ottenuti e si proponga ulteriori perfezionamenti.

II Dott. Strani ha inoltre proposto l'impiego di altre tecniche e da i seguenti consigli pei quali, io e i lettori, dobbiamo essergli grati. Se il pesce è pianeggiante e non vi sono parti rientranti, la forma (necessaria per ottenere il modello che dovrà essere la riproduzione fedele dell'originale) può essere eseguita col gesso alabastraio (gesso per figurinai, scagliola fine), che si usa mescolando una parte di gesso con due di acqua. Per eseguire la forma di scagliola si tenga presente quanto è detto alla nota i al § 34. Se ci si accontenta di riprodurre una sola metà longitudinale del pesce (e in molti casi può bastare) la cosa è più semplice. Comunque, prima di usare la forma per il getto bisogna verniciarla con gommalacca sciolta in alcool e poi, al momento del getto, si passa sulla gommalacca una vernice fatta con lanolina sciolta nel petrolio. Così si sarà sicuri che il getto si stacca facilmente.

Modelli di pesci realizzati da Mario Strani esposti al Museo di Verona nel 1997. In basso si vedono i tradizionali esemplari conservati in formalina o altri liquidi.

Quando l'oggetto (il pesce od altro) presenta delle rientranze e tanto più se si farà il modello di una sola metà longitudinale, sarà ugualmente facile usare la scagliola quando l'oggetto da riprodurre non è rigido sicché potrà uscire con qualche facile manovra dalla forma. Se ci basta ottenere un solo modello converrà rompere la forma con qualche cauto colpo di martello; oppure si potrà adoperare il gesso "xantano" (2) (generalmente colorato in rosa) di pronta presa, che si scioglie nell'acqua, e così si potrà agevolmente liberare il modello il quale, se è fatto con scagliola, non si scioglie. Però per fare i modelli è preferibile alla scagliola il cosiddetto gesso duro, che è in commercio (generalmente colorato in giallo o azzurro) sotto i nome di Moldano, Yellow Stone, Albastone.

Quando l'oggetto da riprodurre ha numerose rientranze ed anfratti è però consigliabile fare la forma con l'ittiocolla. Il procedimento è meno facile e il consiglio è di operare in questo modo. Si abbia, per esempio, da riprodurreun pesce dalle forme un po' complicate; lo si ricopre di uno strato di creta da modellare alto 203 centimetri, e poi si pone questo pesce coperto di creta su un piano di marmo o di vetro e sopra si versa scagliola liquida che verrà trattenuta tutt'attorno da un telaio di legno o di metallo: si ottiene una forma di scagliola che è quella del pesce coperto di creta. Si pulisce il pesce dalla creta che lo ricopre, si torna a porlo sul piano di marmo o di vetro e poi lo si copre con la forma di scagliola, usandola alla guisa di un piatto capovolto; prima però si deve praticare sulla forma un foro abbastanza grande al centro e alcuni piccoli ai lati. Quindi si versa attraverso al foro centrale la ittiocolla semiliquida (vicina al raffreddamento) fino a riempire tutto il vano già occupato dalla creta. I fori laterali servono per fare uscire l'aria e si chiudono con stucco appena esce l'ittiocolla. Si attende che l'ittiocolla sia raffreddata, si estrae il pesce, si indurisce l'ittiocolla bagnandola con allume, indi si unge con lanolina sciolta nel petrolio. Poi si fa il getto; la forma di ittiocolla, finché rimane allo stato gelatinoso, mantiene una notevole elasticità e permette l'estrazione di copie in gesso senza deformarsi o rompersi. Si possono fare varie copie, però sollecitamente perché l'ittiocolla tende poi a seccare e a irrigidirsi, diventando inservibile.

Per fare i modelli di piccoli oggetti si potranno adoperare, invece della scagliola, gli "Alginati" di uso odontotecnico, che riproducono i particolari con precisione estrema; sono polveri bianche o rosa che si impastano con acqua fino alla densità di una poltiglia cremosa; in meno di un minuto e fino a 2-3 minuti (a seconda della temperatura) si trasformano in una massa elastica un po' più dura della colla di pesce allo stato di gelatina. Con tale materiale, se si usa la scagliola per fare le forme, non vi è neppure bisogno di verniciature con gommalacca, lanolina ecc. Per fare forme si usano anche altri prodotti per dentisti, quali i "Sileni", i quali hanno un costo più elevato, ma si prestano molto bene per piccoli oggetti, da riprodurre con estrema precisione. Degli animali riprodotti si possono poi conservare a parte, a secco o in alcool a seconda del materiale, gli organi su cui si basa essenzialmente lo studio e la classificazione (v. anche tortonese).

(1)Tale alcool torbido non si getta via, ma si ritorna a distillare e diverrà di nuovo limpido ed incolore (v. nota i al § 84).

(2) Questo prodotto e gli altri menzionati in seguito, usati in odontoiatria, si trovano presso i depositi di materiale per dentisti, per es. presso la : Dentai Univers, Via S. Silverio ai, Roma.