| Home page | Sul sito | Storia | Persone | Natura | Archeologia industriale | Sport | Links |

| Scienziati | Religiosi | Nobili | Altri |

Che cos'è un erbario?

Generalità sugli erbari.

Il rapporto tra piante e specie vegetali è da sempre stato molto stretto; l'uomo ha dovuto imparare a riconoscere specie a lui utili, in campo alimentare ma soprattutto medicinale. I primi erbari erano libri illustrati dove comparivano annotazioni sull'aspetto e sulle proprietà della specie raffigurate; il primo erbario conosciuto della storia è quello di Dioscoride, un medico di origine greca del basso Medioevo (I sec. d. C.). Questo codice è corredato da illustrazioni di grande realismo ed oggi è conservato a Vienna.

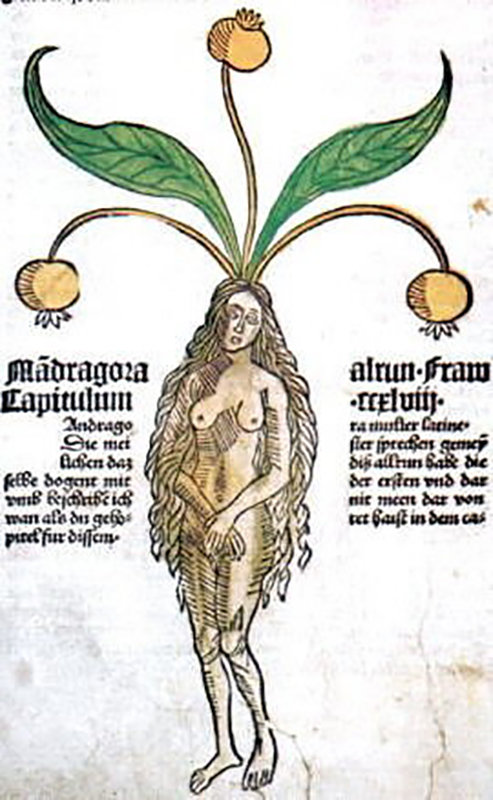

Nei secoli successivi tutti gli erbari prendettero spunto da quello di Doscoride, ma talvolta veniva modificato e rielaborato a discrezione del curatore; spesso le rappresentazioni venivano distorte e in molti casi erano dettate dall'analogia tra pianta e figura umana oppure legate a miti e magie che nascevano intorno alle specie vegetali per via delle loro proprietà curative. E' il caso, ad esempio, di molti erbari ispirati alle teorie di Paracelso (1451-1493) che nella sua Dottrina dei segni sosteneva che tutte le erbe nascondessero un segno occulto della loro utilità per l'uomo: così le foglie a forma di cuore avrebbero curato i disturbi cardiaci, la linfa gialla avrebbe guarito l'itterizia, ecc.

La mandragora (Mandragora officinalis) così come veniva illustrata in un erbario medioevale tedesco

Tale tecnica, dettagliatamente descritta anche da Leonardo nel suo Codice Atlantico (1510-1519), prevedeva di cospargere con nerofumo, prodotto da una candela accesa sotto un coppo, un lato della pianta che veniva poi pressata tra due fogli, lasciando la propria impronta.

Questo metodo di realizzazione degli erbari non ebbe grande diffusione, sia per l'inaffidabilità dell'impronta lasciata sulla carta, sia per le difficoltà e gli inconvenienti della stessa tecnica. L'uso degli erbari ad impressione sarà completamente abbandonato nel XVIII secolo.

Gli erbari di specie essiccate (hortus siccus) come li intendiamo noi oggi, compaiono verso la fine del XV sec. in sostituzione di quelli illustrati, rendendo la specie riconoscibile senza alcun dubbio o modifica da parte dell'illustratore di turno. L'esortazione all'esame delle piante su campioni vivi anziché sui trattati antichi, venne avanzata per la prima volta dall'umanista Pandolfo Collenuccio da Pesaro, il quale volendo far conoscere alcune piante al Poliziano, inviò a questo dei campioni essiccati raccolti durante un'escursione in Tirolo nel 1493. Poliziano, nel rispondergli per ringraziarlo, gli riferiva anche che gli studiosi a cui aveva mostrato i campioni non condividevano assolutamente tale metodo di comunicazione scientifica.

Ma solo poco più tardi, altri botanici abbandonarono progressivamente i trattati iconografici per occuparsi direttamente dello studio delle piante dal vivo, avanzando l'esigenza di conservare le loro raccolte sotto forma di campioni disponibili e osservabili in qualsiasi momento.

Gli erbari essiccati più antichi costituiscono per lo più collezioni a carattere personale, rappresentando per gli stessi studiosi uno strumento necessario all'analisi, al confronto e al riconoscimento delle piante. Con il passare del tempo e l'innovazione della tecnica, gli erbari vennero prodotti con singoli fogli per ogni campione, in modo da poter incrementare la raccolta e ordinarli a seconda della classificazione che veniva di volta in volta aggiornata.

Erbario di Salvatore Portal, primi del XIX

Come

si fa un erbario?

È innanzitutto importante raccogliere la specie che si vuole essiccare con tutte le sue parti, in modo da avere tutti gli organi per identificarla al meglio. Il periodo migliore è quello dove si riescono a vedere i fiori e i frutti della specie, anche in questo caso utili per l'identificazione certa. È bene annotare in campo la data e il luogo di raccolta, la quota e l'habitat di raccolta della specie in modo da avere indicazioni utili alla classificazione.

Il tempo che intercorre tra raccolta e messa a dimora per l'essiccamento dovrebbe essere il più breve possibile, per far si che la pianta non affiappisca o perda la sua colorazione. La specie va disposta tra un singolo foglio di giornale quotidiano, chiamato in gergo camicia, distendendo al meglio tutte le sue parti; la camicia viene richiusa e disposta tra due quotidiani interi. Vengono fatti vari strati alternando sempre giornali e camicie e il tutto dev'essere pressato uniformemente; maggiore è la pressatura migliore sarà il risultato.

Trascorso un tempo variabile dai 20 ai 30 giorni l'esemplare è pronto per essere indentificato con certezza attraverso l'utilizzo di manuali come la “Flora d'Italia” di Sandro Pignatti, volumi di riferimento per la determinazione botanica delle specie, e l'ausilio di un microscopio. Quando la specie è determinata è pronta per essere disposta sui fogli d'erbario e fissata ad essi attraverso metodologie diverse; la più utilizzata è quella degli spilli, chiamata “spillatura” che permette di fissare la specie al foglio, toglierla per osservarla meglio e sostituirla con un' altra della stessa specie in caso subisca danni. Accanto alla specie viene posizionato un cartellino che riporta i dati di raccolta e l'operatore che l'ha effettuata.

Al giorno d'oggi gli erbari continuano ad esistere perché, meglio di qualunque illustrazione o fotografia, permettono il riconoscimento e il confronto tra specie.

L'erbario che vedete qui esposto è stato pensato per aiutare nell'identificazione di specie vegetali che vengono colpite da agenti patogeni funginei. Le tavole d'erbario presenti sono tutte riferibili alle attività dell'uomo, si tratta di specie frutticole.