| Home page | Sul sito | Storia | Persone | Natura | Archeologia industriale | Sport | Links |

| Scienziati | Religiosi | Nobili | Altri |

Il Parco di Villa Prever.

di Claudia Prinzio

Sede del Civico Museo Didattico di Scienze Naturali Mario Strani di Pinerolo.

Durante

il ‘700, periodo denominato “illuminismo”, l’aristocrazia ripristinava

le proprietà terriere e le ville di campagna ridisegnando l’ambiente

secondo un nuovo gusto: quello del giardino romantico o informale o

all’inglese. Il giardino avvolgeva le dimore signorili, separate dal

resto del mondo da mura di cinta, lungo le quali, di tanto in tanto, si

aprivano degli accessi che univano idealmente il Parco alla natura

circostante.

Il laghetto. Maggio 2013.

Una delle caratteristiche salienti di questo tipo di giardino era l’imitazione della natura dove però la mano dell’uomo doveva essere impercettibile. La geometria tipica dei giardini francesi o italiani lasciava il posto a laghi, boschi e prati. Con la costruzione dei laghi (nei Parchi più estesi la superficie a disposizione permetteva addirittura la navigazione) diventava essenziale un sistema di canali per far circolare l’acqua. Molto spesso al centro del lago c’era un’isola unita, o meno, alla terra ferma da uno o più ponti. Con la risulta dello scavo dei laghi si creavano poi delle colline boscose sulle quali si costruivano delle strutture architettoniche come piccoli templi, archi, finti ruderi. Questi luoghi seminascosti e quindi più appartati, venivano utilizzati per gli svaghi, gli incontri amorosi con le dame e le battute di caccia. Non è raro che il Parco diventasse dimora anche per fauna ed avifauna quali scoiattoli, merli, cinciallegre, pettirossi ma anche cinghiali, caprioli, cervi, daini, anatre e cigni in quelli più estesi. Un prato di grandi dimensioni era sempre presente sul retro della dimora. Intorno ad esso si affacciavano le macchie boscose che lo delimitavano ritagliandone così la forma stessa. Esempi ancora oggi visibili li si ritrova nel Parco del castello di Miradolo, del Torrione a Pinerolo, di Racconigi, di Agliè, tanto per citarne alcuni. Vialetti ricoperti di ghiaia o vere e proprie strade sterrate si inoltravano all’interno con un andamento sinuoso collegando le varie zone di vegetazione ed i vari accessi verso l’esterno del Parco stesso. Per quanto riguarda le essenze arboree ed arbustive utilizzate, la tendenza era quella di affiancare alberi forestali accanto a quelli esotici, importati attraverso i numerosi viaggi in Oriente.

Il potere della borghesia, dunque, si esplicava attraverso la dominazione della natura da parte dell’uomo utilizzando le nuove conoscenze scientifiche. Un esempio è dato dalla messa a punto delle tecniche di ibridazione, con le quali si realizzavano piante sempre più coreografiche ed accattivanti.

All’inizio del XX secolo la borghesia in ascesa sceglie, per le proprie dimore, di ispirarsi ai canoni del giardino romantico. Anche il Parco di Villa Prever si ispira a questi canoni, ma date le ridotte dimensioni (la superficie totale misura circa un ettaro) ritroviamo solo alcuni dei caratteri salienti. È sparito il prato coreografico dietro alla casa: questo fatto può anche essere dovuto al fatto che sono state impiantate molte specie arboree di dimensioni ragguardevoli che hanno compresso gli spazi. Oggi resta una zona aperta solamente in fondo al Parco, dove è stato realizzato un parco-giochi, ma non sono in grado di stabilire se esisteva già o se è stata creata per far spazio alle strutture ludiche. Sul retro della villa c’è un piccolo lago composto da due bacini superato da un ponte che lo attraversa in senso parallelo alla villa. L’acqua proviene da San Maurizio ed è dotata di scarico, quindi è un circuito aperto.

Già nel Medioevo Pinerolo era dotata di canali che convogliavano l’acqua all’interno delle fortificazioni. Quello principale detto “la Balera del Re” captava l’acqua dalla collina di Costagrande e la portava all’interno del castello che sorgeva sulla collina accanto a San Maurizio. Di qui un ramo scendeva lungo via Principi d’Acaja, attraverso un canale costruito al centro della via, sino a raggiungere la parte bassa della città. Esso serviva sia per approvvigionamento idrico, attraverso il pozzo ancora visibile in cima alla via, sia per fogna a cielo aperto: infatti vi si gettavano le deiezioni di uomini ed animali. Durante il ‘600 una seconda diramazione approvvigionava la fonderia dei cannoni posta nei pressi della cittadella, la quale, nel frattempo, aveva preso il posto del castello medievale, ed una terza diramazione raggiungeva la Chiesa di S. Domenico (poco distante dalla villa in oggetto): dietro di essa si parla addirittura dell’esistenza di un piccolo bacino di raccolta.

Con la risulta dello scavo del lago nel Parco di Villa Prever, è stata creata una collinetta verso il fondo, sulla quale sono stati posizionati un tavolo ed una panca. Altre zone di riposo dotate di panchine sono presenti un po’ ovunque, raggiungibili seguendo i piccoli sentieri ghiaiosi e terrosi che vi si snodano tortuosi.

Maggio 2013.

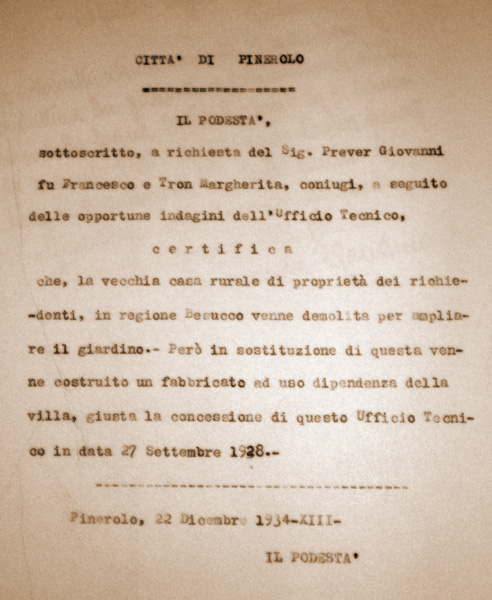

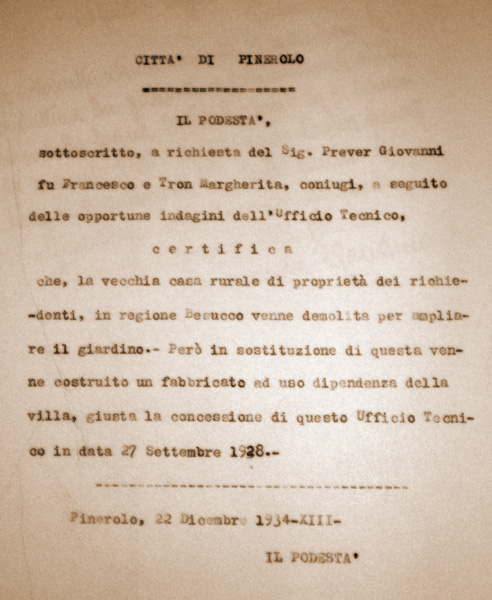

L’impianto originario è di difficile datazione in quanto è sicuramente

stato rimaneggiato più volte come la villa. Basti pensare al documento

del ‘934 (foto 8) con il quale si attesta che, con la concessione

datata ‘928, il fabbricato adibito a garage-scuderia, precedentemente

costruito dall’originario proprietario della villa, era stato demolito

per ampliare il giardino. È da notare però che la superficie a

disposizione era ancora inferiore rispetto a quella odierna (foto 5 e

14), come si evince sia dal progetto di costruzione della palazzina

stessa, sia dal progetto per la costruzione della nuova recinzione

realizzata a gradoni in modo da seguire l’andamento del terreno (foto

15).

Foto 8.

22 dicembre 1934; autorizzazione a modifica edilizia.

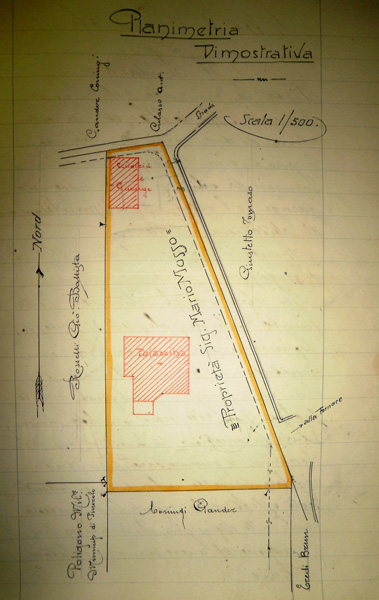

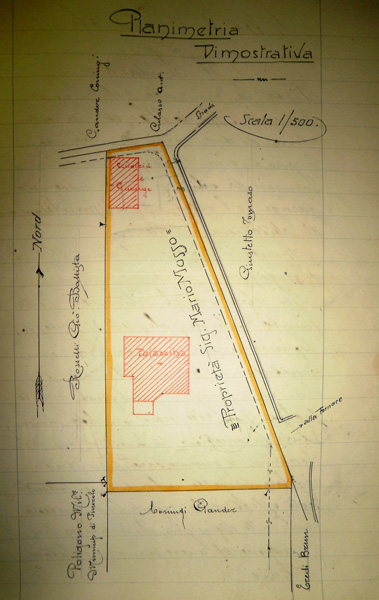

Foto 5 e 14.

Planimetrie del parco "ieri ed oggi".

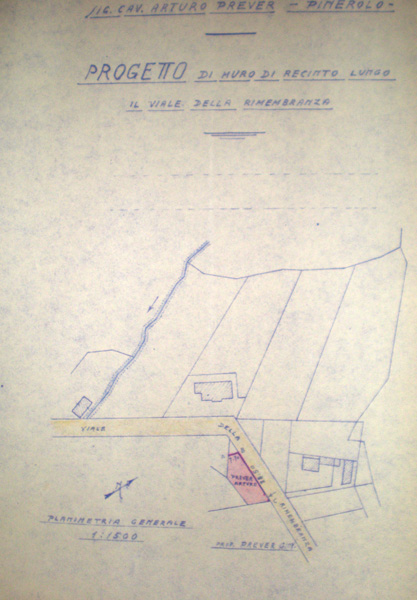

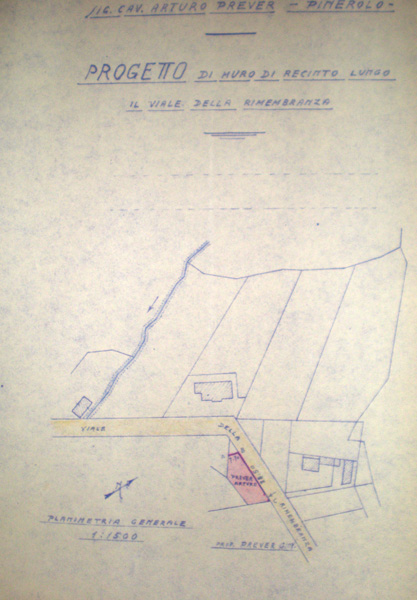

Foto 15.

Progetto della recinzione.

Questa situazione è attestata almeno fino all’anno 1935, anno in cui si presentò il progetto della suddetta recinzione. Non ci è dato sapere i passaggi che hanno portato alla situazione odierna. Una foto (foto 29), sicuramente antecedente a questa data, in quanto, la recinzione non è di fattura come da progetto, ci mostra la villa immersa in una vegetazione di notevole rigoglio e ci mostra che le alberature lungo le due strade che delimitano il Parco erano già presenti. Una foto invece posteriore alla costruzione della recinzione (foto 30), fa notare come la vegetazione sia più rada rispetto alla fotografia precedente, pur riprendendo la stessa prospettiva. Questo può essere dovuto alla creazione di un ampio accesso alla villa, sul lato Sud, con doppio cancello, carrabile e pedonale. Sulla sinistra si può notare come all’infuori di una grossa sempreverde (non più esistente) non sembrano far capolino i cedri o le magnolie presenti oggi dietro la costruzione. La stessa cosa la si deduce osservando una foto (foto 31) in cui si può notare chiaramente come siano ancora assenti le grandi sempreverdi. In essa si identifica con facilità il lato Ovest della villa, dal quale si può datare la foto stessa ad un periodo sicuramente antecedente agli anni ‘929 - ‘930, in quanto alla villa manca ancora chiaramente il terrazzo. Dietro alle due donne è supponibile la presenza di una piccola fontana coperta dal ghiaccio: segno della presenza di una conduttura per l’acqua, infatti oggi nello stesso punto c’è il lago.

Foto 29.

Recinzione antecedente a quella illustrata dal progetto in Foto 15.

Foto 30.

Recinzione dopo il rifacimento e come si presenta tutt'oggi.

Foto 31.

La vegetazione diversa da quella di oggi.

La presenza poi di alcune specie botaniche resistenti anche all’inquinamento cittadino (come la Lagerstroemia indica), mi induce a pensare che, dopo la donazione al Comune di Pinerolo della Villa ed annesso Parco, come già descritto in precedenza, questo ne abbia ulteriormente modificato l’assetto, come continua a fare ancora oggi, anche per una questione di sicurezza dei suoi fruitori. Sono così riconducibili ad esso i tagli effettuati alla cime dei Cedri ormai di notevole grandezza e l’abbattimento qualche anno fa di un esemplare di faggio (uno dei più grandi presenti nel Parco) a causa di una malattia.

Divenuto, quindi, un Parco pubblico, esso è fornito di un custode ed è dotato anche di un’area con giochi per i bambini, posta al fondo del lato Ovest verso il confine con un altro villino anch’esso in stile Liberty. L’accesso da parte del pubblico è, però, regolamentato secondo orari stabiliti dal Comune stesso.

Ad oggi il complesso che si può ammirare ha una certa valenza dal punto di vista botanico. Per quanto riguarda le essenze arboree presenti, esiste un buon equilibrio tra il numero di caducifoglie e di sempreverdi, in modo che anche nel periodo invernale sia mantenuta una certa vitalità vegetazionale.

Maggio 2013.

Le essenze che ricorrono maggiormente sono, per quanto riguarda le sempreverdi, due magnolie bianche (Magnolia grandiflora); i cedri (Cedrus sp.), in numero di 6, di cui un Cedrus libani senza punta; un abete del colorado (Picea pungens). Tutti questi alberi li si trova nelle vicinanze del laghetto. Un imponente abete bianco (Abies alba) si affaccia su via Dante ed accanto a quest’ultimo troviamo un cipresso americano (Chamaecyparis lawsoniana). A sinistra accanto alla palazzina, con spalle al lago, ci sono altri due abeti di cui uno pendulo (Picea abies inversa).

Per quanto riguarda le caducifoglie troviamo il faggio rosso (Fagus grandifolia) di origine Nord americana molto presente lungo il lato che si affaccia su Via Dante Alighieri; querce rosse americane (Quercus rubra) tra le quali una molto imponente vicino al parco giochi; un platano (Platanus orientalis); diversi tigli (Tilia cordata); aceri (Acer pseudoplatanus) lungo la recinzione su viale Rimembranza. Poi ancora carpini bianchi (Carpinus betulus) che incorniciano la collinetta con il tavolo e la panca e che formano un boschetto a lato del parco giochi lungo via Dante. Dentro al lago le ninfee (Nimphaea alba) ed accanto alcune palme (Trachycarpus fortunei). Per quanto riguarda le piante esotiche merita un accenno il lillà delle Indie (Lagerstroemia indica), della quale abbiamo due esemplari, molto utilizzata perché decorativa anche d’inverno: infatti la corteccia si squama e acquista una colorazione a macchia di leopardo. Il sottobosco è formato da arbusti come l’Aucuba japonica le cui foglie diventano tanto più variegate quanto più la pianta è in ombra, l’agrifoglio (Ilex aquifolium), tassi (Taxus baccata), lauroceraso (Prunus laurocerasus), ligustro (Ligustrum vulgare) con le tipiche bacche nere e poi ancora piccoli roseti, gruppi di rododendri e l’immancabile edera che tappezza ampie zone. Infine due piccoli cuscini a bosso (Buxus sempervirens) incorniciano il cancello carrabile.

Maggio 2013.

Per quanto riguarda la fauna sono presenti scoiattoli grigi (Sciurus carolinensis) (foto 32) e avifauna tipica di una cittadina quali colombi (Columba sp.), merli (Turdus merula), pettirossi (Erithacus rubecola), cinciallegre (Parus major), cinciarelle (Parus caeruleus), ghiandaie (Garrulus glandarius), gazze (Pica pica), pigliamosche (Muscicapa striata). Quest’ultimo da qualche anno realizza il suo nido all’interno del lampadario posto all’esterno della villa, al di sotto della torretta che sovrasta l’ingresso Est. Durante le migrazioni, poi, si possono scorgere esemplari di passeriformi quali il codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochrurus) che scelgono il parco per concedersi una piccola sosta.

Foto 32.

Sciurus carolinensis; sullo sfondo un condominio di Viale Rimembranza.

All’interno del lago troviamo poi alcune tartarughe alle quali va posta

una particolare attenzione. Esse infatti appartengono alla specie

Trachemys scripta elegans (foto 33) ovvero la tartaruga dalle orecchie

rosse. Questa specie è stata abbandonata nel Parco da mani sconosciute

probabilmente dopo che l’Unione Europea con Regolamento CE n.° 338/97

del 09/12/1996 ne ha vietato l’importazione. Questo in conseguenza

dell’incosciente abbandono nei fiumi e nei laghi di questa specie, che

mette in pericolo la fauna endemica, soprattutto la tartaruga palustre

europea e gli anfibi, ma anche la flora. I soggetti importati prima di

questa data sono di libera detenzione. Se ci sono nascite però i

possessori sono obbligati a denunciarle al Corpo Forestale dello Stato

e, nel caso in cui si vogliano cedere, occorre compilare anche il

Registro di Detenzione secondo il Decreto Ministeriale del 22/02/2001.

Al 2013 gli esemplari presenti nel laghetto ammontano a circa 10-15. Attualmente è fatto divieto di alimentarle e di abbandonare altri esemplari, sia di questa specie in particolare, che ovviamente di altre specie animali.

Foto 33.

Fonte: web.

Trachemys scripta elegans

Classe: Reptilia (Rettili)

Sottoclasse: Anapsida

Ordine: Testudines

Sottordine: Cryptodira

Superfamiglia: Testudinoidea

Famiglia: Emydidae

Sottofamiglia: Emydinae

Genere: Trachemis (7 specie)

Specie: scripta (12 sottospecie)

Sottospecie: elegans

La ricerca effettuata dalla sottoscritta è stata possibile grazie

all’aiuto di numerose persone, le quali mi hanno pazientemente seguita,

dedicandomi parte del loro tempo e prodigandosi nel cercare e mostrarmi

documenti e fotografie in loro possesso. Segue ora l’elenco in rigoroso

ordine alfabetico:

Dott.ssa Arch. Boiero Cristina di Vigone

Arch. Carano Elena di Pinerolo

Dott. Colomba Carlo (Villa la Sorridente di San Secondo di Pinerolo)

Comune di Pinerolo sez. lavori pubblici in particolare il Geom. Rosa Brusin Aldo

Gardiol Luca (custode del Parco di Villa Prever in Pinerolo)

I.A.T. di Pinerolo

I.A.T. di Saluzzo

Istituto Alberghiero “A. Prever”di Pinerolo

Dott. Martelli Massimo (Direttore del Civico Museo di Scienze Naturali di Pinerolo)

Dott.ssa Menusan Nadia (Biblioteca “Alliaudi” di Pinerolo)

Museo Storico della Cavalleria di Pinerolo

Dott.ssa Picco Stefania (Presidentessa Associazione Naturalistica Pinerolese)

Dott. Pollano Flavio (Agronomo e Paesaggista) di Pinerolo

Studio di architettura AEDUE di Pinerolo

Studio di architettura Aymar di Pinerolo in particolare l’Architetto Tron Alessandro

Si ringrazia inolte il Comune di Pinerolo per la cortese autorizzazione concessa per la pubblicazione dei documenti utilizzati per la ricerca.

Il laghetto. Maggio 2013.

Una delle caratteristiche salienti di questo tipo di giardino era l’imitazione della natura dove però la mano dell’uomo doveva essere impercettibile. La geometria tipica dei giardini francesi o italiani lasciava il posto a laghi, boschi e prati. Con la costruzione dei laghi (nei Parchi più estesi la superficie a disposizione permetteva addirittura la navigazione) diventava essenziale un sistema di canali per far circolare l’acqua. Molto spesso al centro del lago c’era un’isola unita, o meno, alla terra ferma da uno o più ponti. Con la risulta dello scavo dei laghi si creavano poi delle colline boscose sulle quali si costruivano delle strutture architettoniche come piccoli templi, archi, finti ruderi. Questi luoghi seminascosti e quindi più appartati, venivano utilizzati per gli svaghi, gli incontri amorosi con le dame e le battute di caccia. Non è raro che il Parco diventasse dimora anche per fauna ed avifauna quali scoiattoli, merli, cinciallegre, pettirossi ma anche cinghiali, caprioli, cervi, daini, anatre e cigni in quelli più estesi. Un prato di grandi dimensioni era sempre presente sul retro della dimora. Intorno ad esso si affacciavano le macchie boscose che lo delimitavano ritagliandone così la forma stessa. Esempi ancora oggi visibili li si ritrova nel Parco del castello di Miradolo, del Torrione a Pinerolo, di Racconigi, di Agliè, tanto per citarne alcuni. Vialetti ricoperti di ghiaia o vere e proprie strade sterrate si inoltravano all’interno con un andamento sinuoso collegando le varie zone di vegetazione ed i vari accessi verso l’esterno del Parco stesso. Per quanto riguarda le essenze arboree ed arbustive utilizzate, la tendenza era quella di affiancare alberi forestali accanto a quelli esotici, importati attraverso i numerosi viaggi in Oriente.

Il potere della borghesia, dunque, si esplicava attraverso la dominazione della natura da parte dell’uomo utilizzando le nuove conoscenze scientifiche. Un esempio è dato dalla messa a punto delle tecniche di ibridazione, con le quali si realizzavano piante sempre più coreografiche ed accattivanti.

All’inizio del XX secolo la borghesia in ascesa sceglie, per le proprie dimore, di ispirarsi ai canoni del giardino romantico. Anche il Parco di Villa Prever si ispira a questi canoni, ma date le ridotte dimensioni (la superficie totale misura circa un ettaro) ritroviamo solo alcuni dei caratteri salienti. È sparito il prato coreografico dietro alla casa: questo fatto può anche essere dovuto al fatto che sono state impiantate molte specie arboree di dimensioni ragguardevoli che hanno compresso gli spazi. Oggi resta una zona aperta solamente in fondo al Parco, dove è stato realizzato un parco-giochi, ma non sono in grado di stabilire se esisteva già o se è stata creata per far spazio alle strutture ludiche. Sul retro della villa c’è un piccolo lago composto da due bacini superato da un ponte che lo attraversa in senso parallelo alla villa. L’acqua proviene da San Maurizio ed è dotata di scarico, quindi è un circuito aperto.

Già nel Medioevo Pinerolo era dotata di canali che convogliavano l’acqua all’interno delle fortificazioni. Quello principale detto “la Balera del Re” captava l’acqua dalla collina di Costagrande e la portava all’interno del castello che sorgeva sulla collina accanto a San Maurizio. Di qui un ramo scendeva lungo via Principi d’Acaja, attraverso un canale costruito al centro della via, sino a raggiungere la parte bassa della città. Esso serviva sia per approvvigionamento idrico, attraverso il pozzo ancora visibile in cima alla via, sia per fogna a cielo aperto: infatti vi si gettavano le deiezioni di uomini ed animali. Durante il ‘600 una seconda diramazione approvvigionava la fonderia dei cannoni posta nei pressi della cittadella, la quale, nel frattempo, aveva preso il posto del castello medievale, ed una terza diramazione raggiungeva la Chiesa di S. Domenico (poco distante dalla villa in oggetto): dietro di essa si parla addirittura dell’esistenza di un piccolo bacino di raccolta.

Con la risulta dello scavo del lago nel Parco di Villa Prever, è stata creata una collinetta verso il fondo, sulla quale sono stati posizionati un tavolo ed una panca. Altre zone di riposo dotate di panchine sono presenti un po’ ovunque, raggiungibili seguendo i piccoli sentieri ghiaiosi e terrosi che vi si snodano tortuosi.

Maggio 2013.

Foto 8.

22 dicembre 1934; autorizzazione a modifica edilizia.

Foto 5 e 14.

Planimetrie del parco "ieri ed oggi".

Foto 15.

Progetto della recinzione.

Questa situazione è attestata almeno fino all’anno 1935, anno in cui si presentò il progetto della suddetta recinzione. Non ci è dato sapere i passaggi che hanno portato alla situazione odierna. Una foto (foto 29), sicuramente antecedente a questa data, in quanto, la recinzione non è di fattura come da progetto, ci mostra la villa immersa in una vegetazione di notevole rigoglio e ci mostra che le alberature lungo le due strade che delimitano il Parco erano già presenti. Una foto invece posteriore alla costruzione della recinzione (foto 30), fa notare come la vegetazione sia più rada rispetto alla fotografia precedente, pur riprendendo la stessa prospettiva. Questo può essere dovuto alla creazione di un ampio accesso alla villa, sul lato Sud, con doppio cancello, carrabile e pedonale. Sulla sinistra si può notare come all’infuori di una grossa sempreverde (non più esistente) non sembrano far capolino i cedri o le magnolie presenti oggi dietro la costruzione. La stessa cosa la si deduce osservando una foto (foto 31) in cui si può notare chiaramente come siano ancora assenti le grandi sempreverdi. In essa si identifica con facilità il lato Ovest della villa, dal quale si può datare la foto stessa ad un periodo sicuramente antecedente agli anni ‘929 - ‘930, in quanto alla villa manca ancora chiaramente il terrazzo. Dietro alle due donne è supponibile la presenza di una piccola fontana coperta dal ghiaccio: segno della presenza di una conduttura per l’acqua, infatti oggi nello stesso punto c’è il lago.

Foto 29.

Recinzione antecedente a quella illustrata dal progetto in Foto 15.

Foto 30.

Recinzione dopo il rifacimento e come si presenta tutt'oggi.

Foto 31.

La vegetazione diversa da quella di oggi.

La presenza poi di alcune specie botaniche resistenti anche all’inquinamento cittadino (come la Lagerstroemia indica), mi induce a pensare che, dopo la donazione al Comune di Pinerolo della Villa ed annesso Parco, come già descritto in precedenza, questo ne abbia ulteriormente modificato l’assetto, come continua a fare ancora oggi, anche per una questione di sicurezza dei suoi fruitori. Sono così riconducibili ad esso i tagli effettuati alla cime dei Cedri ormai di notevole grandezza e l’abbattimento qualche anno fa di un esemplare di faggio (uno dei più grandi presenti nel Parco) a causa di una malattia.

Divenuto, quindi, un Parco pubblico, esso è fornito di un custode ed è dotato anche di un’area con giochi per i bambini, posta al fondo del lato Ovest verso il confine con un altro villino anch’esso in stile Liberty. L’accesso da parte del pubblico è, però, regolamentato secondo orari stabiliti dal Comune stesso.

Ad oggi il complesso che si può ammirare ha una certa valenza dal punto di vista botanico. Per quanto riguarda le essenze arboree presenti, esiste un buon equilibrio tra il numero di caducifoglie e di sempreverdi, in modo che anche nel periodo invernale sia mantenuta una certa vitalità vegetazionale.

Maggio 2013.

Le essenze che ricorrono maggiormente sono, per quanto riguarda le sempreverdi, due magnolie bianche (Magnolia grandiflora); i cedri (Cedrus sp.), in numero di 6, di cui un Cedrus libani senza punta; un abete del colorado (Picea pungens). Tutti questi alberi li si trova nelle vicinanze del laghetto. Un imponente abete bianco (Abies alba) si affaccia su via Dante ed accanto a quest’ultimo troviamo un cipresso americano (Chamaecyparis lawsoniana). A sinistra accanto alla palazzina, con spalle al lago, ci sono altri due abeti di cui uno pendulo (Picea abies inversa).

Per quanto riguarda le caducifoglie troviamo il faggio rosso (Fagus grandifolia) di origine Nord americana molto presente lungo il lato che si affaccia su Via Dante Alighieri; querce rosse americane (Quercus rubra) tra le quali una molto imponente vicino al parco giochi; un platano (Platanus orientalis); diversi tigli (Tilia cordata); aceri (Acer pseudoplatanus) lungo la recinzione su viale Rimembranza. Poi ancora carpini bianchi (Carpinus betulus) che incorniciano la collinetta con il tavolo e la panca e che formano un boschetto a lato del parco giochi lungo via Dante. Dentro al lago le ninfee (Nimphaea alba) ed accanto alcune palme (Trachycarpus fortunei). Per quanto riguarda le piante esotiche merita un accenno il lillà delle Indie (Lagerstroemia indica), della quale abbiamo due esemplari, molto utilizzata perché decorativa anche d’inverno: infatti la corteccia si squama e acquista una colorazione a macchia di leopardo. Il sottobosco è formato da arbusti come l’Aucuba japonica le cui foglie diventano tanto più variegate quanto più la pianta è in ombra, l’agrifoglio (Ilex aquifolium), tassi (Taxus baccata), lauroceraso (Prunus laurocerasus), ligustro (Ligustrum vulgare) con le tipiche bacche nere e poi ancora piccoli roseti, gruppi di rododendri e l’immancabile edera che tappezza ampie zone. Infine due piccoli cuscini a bosso (Buxus sempervirens) incorniciano il cancello carrabile.

Maggio 2013.

Per quanto riguarda la fauna sono presenti scoiattoli grigi (Sciurus carolinensis) (foto 32) e avifauna tipica di una cittadina quali colombi (Columba sp.), merli (Turdus merula), pettirossi (Erithacus rubecola), cinciallegre (Parus major), cinciarelle (Parus caeruleus), ghiandaie (Garrulus glandarius), gazze (Pica pica), pigliamosche (Muscicapa striata). Quest’ultimo da qualche anno realizza il suo nido all’interno del lampadario posto all’esterno della villa, al di sotto della torretta che sovrasta l’ingresso Est. Durante le migrazioni, poi, si possono scorgere esemplari di passeriformi quali il codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochrurus) che scelgono il parco per concedersi una piccola sosta.

Foto 32.

Sciurus carolinensis; sullo sfondo un condominio di Viale Rimembranza.

Al 2013 gli esemplari presenti nel laghetto ammontano a circa 10-15. Attualmente è fatto divieto di alimentarle e di abbandonare altri esemplari, sia di questa specie in particolare, che ovviamente di altre specie animali.

Foto 33.

Fonte: web.

Trachemys scripta elegans

Classe: Reptilia (Rettili)

Sottoclasse: Anapsida

Ordine: Testudines

Sottordine: Cryptodira

Superfamiglia: Testudinoidea

Famiglia: Emydidae

Sottofamiglia: Emydinae

Genere: Trachemis (7 specie)

Specie: scripta (12 sottospecie)

Sottospecie: elegans

Dott.ssa Arch. Boiero Cristina di Vigone

Arch. Carano Elena di Pinerolo

Dott. Colomba Carlo (Villa la Sorridente di San Secondo di Pinerolo)

Comune di Pinerolo sez. lavori pubblici in particolare il Geom. Rosa Brusin Aldo

Gardiol Luca (custode del Parco di Villa Prever in Pinerolo)

I.A.T. di Pinerolo

I.A.T. di Saluzzo

Istituto Alberghiero “A. Prever”di Pinerolo

Dott. Martelli Massimo (Direttore del Civico Museo di Scienze Naturali di Pinerolo)

Dott.ssa Menusan Nadia (Biblioteca “Alliaudi” di Pinerolo)

Museo Storico della Cavalleria di Pinerolo

Dott.ssa Picco Stefania (Presidentessa Associazione Naturalistica Pinerolese)

Dott. Pollano Flavio (Agronomo e Paesaggista) di Pinerolo

Studio di architettura AEDUE di Pinerolo

Studio di architettura Aymar di Pinerolo in particolare l’Architetto Tron Alessandro

Si ringrazia inolte il Comune di Pinerolo per la cortese autorizzazione concessa per la pubblicazione dei documenti utilizzati per la ricerca.