| Home page | Sul sito | Storia | Persone | Natura | Archeologia industriale | Sport | Links |

| Scienziati | Religiosi | Nobili | Altri |

Plastici geologici.

Civico Museo Didattico di Scienze Naturali Mario Strani di Pinerolo.

Dell'opera

di Mario Strani fa parte una imponente collezione di plastici

geologici. Il museo di Scienze Naturali di Verona ne ospita la massima

parte ma se ne trova un buon numero in quello di Pinerolo. Spesso

visitando altri musei succede di imbattersi in plastici a firma di

Mario Strani da lui donati a chissà chi e chissà quando.

È un fatto normale, la sua passione per le scienze combinata con la sua generosità lo portavano a distribuire il risultato delle sue fatiche in modo molto disinvolto e spesso senza ottenerne in cambio una riconoscenza adeguata.

L'ultima realizzazione risale agli ultimi anni '80 e rappresenta la Rocca di Cavour (TO) e si trova presso il museo di Pinerolo.

La tecnica.

Nell'era informatica potremmo dire che Mario Strani non faceva altro che comportarsi come una stampante 3D ante litteram realizzando, uno strato dopo l'altro, i vari piani altimetrici fino a quando arrivava alla massima altitudine rappresentata.

La tecnica di base è semplice.

Si parte da una mappa che riporti le curve di livello o isoipse.

Ci si procura un materiale (cartone, compensato o altro) con uno spessore corretto rispetto al dislivello rappresentato dalle isoipse.

Si riporta su ogni foglio di materiale una sola isoipsa e si ritaglia la forma risultante.

Si incollano le forme ottenute in successione come nella mappa originale ottenendo la mappa a tre dimensioni che conosciamo come “plastico”.

Mappa IGM al 25.000 di San Germano Chisone “maltrattata” da Mario Strani per poterla comodamente ricalcare per fare un plastico. Nel riquadro ingrandito sono meglio visibili le isoipse che sono state ricalcate e che in prossimità delle vette assumono la forma caratteristica di curve chiuse.

Questo metodo è piuttosto impreciso perché è difficile collocare con

precisione i vari strati. Inoltre lo spessore della colla, non

perfettamente costante, moltiplicato per decine di strati può generare

distorsioni significative.

Inoltre, l'acqua contenuta nella colla determina deformazioni del cartone che alterano la forma. Mario strani aveva trovato il modo di aggirare il problema utilizzando come colla il “tenaccio” [la colla che si usa per riparare le camere d'aria delle biciclette] che, non contenendo acqua, evitava il problema.

Ecco come si presenta un plastico durante la lavorazione. Gli strati sono già stati incollati insieme ma mancano ancora la finitura e la colorazione.

Realizzazione di Paolo Jannin.

Mario Strani si è ingegnato per migliorarlo arrivando ai livelli di perfezione che possiamo ammirare nelle sue opere.

Ecco come faceva.

Realizzava lastre di gesso tenero di 20 mm di spessore. Per ottenere la massima precisione si era fatto preparare da un marmista delle spesse lastre di marmo di dimensioni un po' maggiori di quelle di un foglio di mappa IGM e una serie di parallelepipedi di 20mm esatti che usava come distanziali.

Pizzicava i distanziali fra le lastre e le serrava saldamente con dei morsetti per poi colare il gesso liquido fra le due.

La struttura dello stampo era talmente rigida da garantire che lo spessore della lastra di gesso finita fosse precisissimo nonostante le deformazioni che avvengono naturalmente durante la solidificazione e l'asciugatura.

Ciò fatto, disponeva sulla lastra un foglio di carta copiativa e sopra di esso la mappa. Quindi ricalcava a mano le isoipse che lo spessore della lastra consentiva.

Dopodiché con una fresatrice di sua concezione e realizzata da un amico fabbro cominciava a fresare sull'isoipsa più esterna asportando tutto il materiale fino quasi al fondo lastra lasciando solo lo spessore relativo alla prima isoipsa.

Poi arretrava progressivamente verso l'interno e verso l'alto fino a completare tutte le curve ricalcate.

Il risultato era un certo numero di lastre fresate ognuna delle quali rappresentava un certo dislivello. Una sorta di panorama “a fette” orizzontali.

Il tutto veniva montato con la stessa tecnica descritta prima ma con risultati molto migliori.

Restava il problema che per poter lavorare occorreva usare gesso molto tenero soggetto a facili rotture. In effetti un plastico nuovo presentava normalmente una grande quantità di riparazioni.

A questo punto occorreva farne una copia in materiale moto più resistente.

Il plastico originale “tenero” veniva dipinto di materiali che impedivano l'adesione del gesso. Poi venivano fatti dei bordi in legno molto resistente e fra di essi venivano disposte fasce fatte in spessa juta lasciata blanda in modo che cadesse fino in prossimità della superficie del plastico.

Seguiva una colata in gesso molto resistente che copriva tutto il plastico annegando la juta che assumeva una funzione di armatura riducendo la fragilità della struttura.

Indurito il gesso il plastico originale realizzato con tanto tempo e fatica veniva fatto a pezzi e tolto dal “negativo” che era stato fatto.

Seguiva una procedura uguale e contraria per estrarre un nuovo “positivo” questa volta molto resistente.

La procedura, apparentemente tortuosa, era necessaria per consentire di lavorare su materiali teneri e quindi facili da lavorare permettendo poi di fare più copie dello stesso plastico senza ripeterne nuovamente l'immane opera.

Plastico finito.

Gruppo del Monviso. Museo Mario Strani. Pinerolo 2007.

Il positivo si presentava quindi finito mostrando in maniera evidente le isoipse.

Evidenti isoipse in un particolare di un plastico.

Museo Mario Strani. Pinerolo 2007.

Se la finalità del plastico era di tipo strettamente geologico si lasciava così e si passava alla colorazione.

Se lo scopo del plastico era dare un effetto realistico, allora occorreva armarsi di stucco e di pazienza e “stuccare” le isoipse fino ad ottenere versanti delle montagne lisci e simili alla realtà.

Per poi passare anche in questo caso alla colorazione.

L'ultima operazione era la colorazione.

Tolto il plastico dallo stampo si eseguivano le eventuali riparazioni necessarie. Occorre tenere presente che l'operazione di distacco del plastico dal negativo è difficile e resa rischiosa dalla fragilità del gesso. Per cui era abbastanza normale intervenire con riparazioni sui plastici nuovi.

La colorazione si eseguiva a pennello e si poteva fare con qualsiasi tipo di colore previa la pittura dell'intero plastico con un vernice tura pori.

Si potevano fare due scelte fondamentali: la colorazione panoramica o quella geologica.

Quella panoramica è finalizzata a riprodurre i colori naturali del luogo dando, per quanto possibile, l'idea del panorama che effettivamente si vende nella realtà.

Quella geologica utilizza gli stessi colori delle carte geologiche che sono finalizzati a distinguere le caratteristiche geologiche del suolo.

Colorazione panoramica.

Gruppo del Monte Bianco. Museo Mario Strani. Pinerolo 2007.

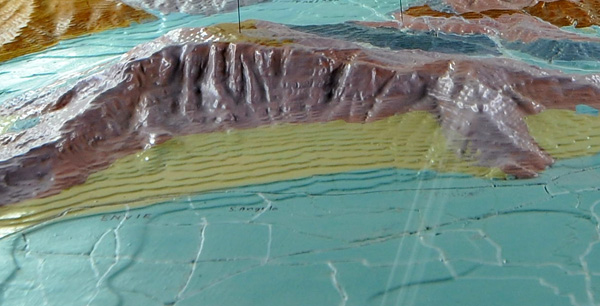

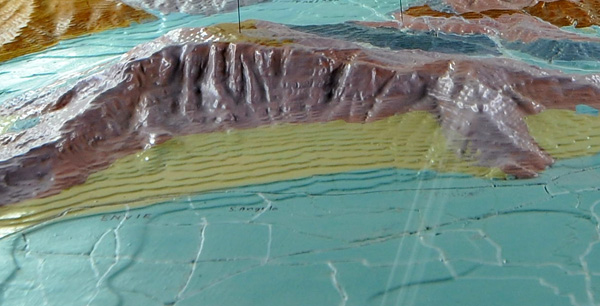

Colorazione geologica.

Valle di Susa. Museo Mario Strani. Pinerolo 2007.

Negli anni '80 nei sotterranei di Palazzo Vittone a Pinerolo Mario

Strani, Massimo Martelli e Luigi realizzavano gli ultimi due “positivi”

estraendoli da negativi arrivati da Verona.

Qualche tempo dopo Mario Strani realizzava ancora un plastico della Rocca di Cavour (TO) con la tecnica dei cartoncini sovrapposti.

Sarebbe stata la sua ultima opera in campo geologico.

Ma la produzione scientifica sarebbe ancora continuata a lungo negli altri ambiti.

Nell'autunno 2013 l'Istituto Geografico Militare di Firenze, organizzando un convengo sul tema “La rappresentazione plastica del territorio fra Ottocento e Novecento” chiedeva la collaborazione del Museo di Verona che ha una sezione di plastici molto estesa. È stata l'occasione per approfondire l'argomento e rinverdire la collaborazione fra il museo di Verona – città natale di Mario Strani – e quello di Pinerolo, sua città di adozione.

Unendo gli sforzi è stato possibile ricostruire come venivano fatti i plastici organizzare le informazione frammentarie che c'erano sull'argomento.

Dépliant del convegno “La rappresentazione plastica del territorio fra Ottocento e Novecento”.

29 novembre 2013.

Istituto Geografico Militare

È un fatto normale, la sua passione per le scienze combinata con la sua generosità lo portavano a distribuire il risultato delle sue fatiche in modo molto disinvolto e spesso senza ottenerne in cambio una riconoscenza adeguata.

L'ultima realizzazione risale agli ultimi anni '80 e rappresenta la Rocca di Cavour (TO) e si trova presso il museo di Pinerolo.

La tecnica.

Nell'era informatica potremmo dire che Mario Strani non faceva altro che comportarsi come una stampante 3D ante litteram realizzando, uno strato dopo l'altro, i vari piani altimetrici fino a quando arrivava alla massima altitudine rappresentata.

La tecnica di base è semplice.

Si parte da una mappa che riporti le curve di livello o isoipse.

Ci si procura un materiale (cartone, compensato o altro) con uno spessore corretto rispetto al dislivello rappresentato dalle isoipse.

Si riporta su ogni foglio di materiale una sola isoipsa e si ritaglia la forma risultante.

Si incollano le forme ottenute in successione come nella mappa originale ottenendo la mappa a tre dimensioni che conosciamo come “plastico”.

Mappa IGM al 25.000 di San Germano Chisone “maltrattata” da Mario Strani per poterla comodamente ricalcare per fare un plastico. Nel riquadro ingrandito sono meglio visibili le isoipse che sono state ricalcate e che in prossimità delle vette assumono la forma caratteristica di curve chiuse.

Inoltre, l'acqua contenuta nella colla determina deformazioni del cartone che alterano la forma. Mario strani aveva trovato il modo di aggirare il problema utilizzando come colla il “tenaccio” [la colla che si usa per riparare le camere d'aria delle biciclette] che, non contenendo acqua, evitava il problema.

Ecco come si presenta un plastico durante la lavorazione. Gli strati sono già stati incollati insieme ma mancano ancora la finitura e la colorazione.

Realizzazione di Paolo Jannin.

Mario Strani si è ingegnato per migliorarlo arrivando ai livelli di perfezione che possiamo ammirare nelle sue opere.

Ecco come faceva.

Realizzava lastre di gesso tenero di 20 mm di spessore. Per ottenere la massima precisione si era fatto preparare da un marmista delle spesse lastre di marmo di dimensioni un po' maggiori di quelle di un foglio di mappa IGM e una serie di parallelepipedi di 20mm esatti che usava come distanziali.

Pizzicava i distanziali fra le lastre e le serrava saldamente con dei morsetti per poi colare il gesso liquido fra le due.

La struttura dello stampo era talmente rigida da garantire che lo spessore della lastra di gesso finita fosse precisissimo nonostante le deformazioni che avvengono naturalmente durante la solidificazione e l'asciugatura.

Ciò fatto, disponeva sulla lastra un foglio di carta copiativa e sopra di esso la mappa. Quindi ricalcava a mano le isoipse che lo spessore della lastra consentiva.

Dopodiché con una fresatrice di sua concezione e realizzata da un amico fabbro cominciava a fresare sull'isoipsa più esterna asportando tutto il materiale fino quasi al fondo lastra lasciando solo lo spessore relativo alla prima isoipsa.

Poi arretrava progressivamente verso l'interno e verso l'alto fino a completare tutte le curve ricalcate.

Il risultato era un certo numero di lastre fresate ognuna delle quali rappresentava un certo dislivello. Una sorta di panorama “a fette” orizzontali.

Il tutto veniva montato con la stessa tecnica descritta prima ma con risultati molto migliori.

Restava il problema che per poter lavorare occorreva usare gesso molto tenero soggetto a facili rotture. In effetti un plastico nuovo presentava normalmente una grande quantità di riparazioni.

A questo punto occorreva farne una copia in materiale moto più resistente.

Il plastico originale “tenero” veniva dipinto di materiali che impedivano l'adesione del gesso. Poi venivano fatti dei bordi in legno molto resistente e fra di essi venivano disposte fasce fatte in spessa juta lasciata blanda in modo che cadesse fino in prossimità della superficie del plastico.

Seguiva una colata in gesso molto resistente che copriva tutto il plastico annegando la juta che assumeva una funzione di armatura riducendo la fragilità della struttura.

Indurito il gesso il plastico originale realizzato con tanto tempo e fatica veniva fatto a pezzi e tolto dal “negativo” che era stato fatto.

Seguiva una procedura uguale e contraria per estrarre un nuovo “positivo” questa volta molto resistente.

La procedura, apparentemente tortuosa, era necessaria per consentire di lavorare su materiali teneri e quindi facili da lavorare permettendo poi di fare più copie dello stesso plastico senza ripeterne nuovamente l'immane opera.

Plastico finito.

Gruppo del Monviso. Museo Mario Strani. Pinerolo 2007.

Il positivo si presentava quindi finito mostrando in maniera evidente le isoipse.

Evidenti isoipse in un particolare di un plastico.

Museo Mario Strani. Pinerolo 2007.

Se la finalità del plastico era di tipo strettamente geologico si lasciava così e si passava alla colorazione.

Se lo scopo del plastico era dare un effetto realistico, allora occorreva armarsi di stucco e di pazienza e “stuccare” le isoipse fino ad ottenere versanti delle montagne lisci e simili alla realtà.

Per poi passare anche in questo caso alla colorazione.

L'ultima operazione era la colorazione.

Tolto il plastico dallo stampo si eseguivano le eventuali riparazioni necessarie. Occorre tenere presente che l'operazione di distacco del plastico dal negativo è difficile e resa rischiosa dalla fragilità del gesso. Per cui era abbastanza normale intervenire con riparazioni sui plastici nuovi.

La colorazione si eseguiva a pennello e si poteva fare con qualsiasi tipo di colore previa la pittura dell'intero plastico con un vernice tura pori.

Si potevano fare due scelte fondamentali: la colorazione panoramica o quella geologica.

Quella panoramica è finalizzata a riprodurre i colori naturali del luogo dando, per quanto possibile, l'idea del panorama che effettivamente si vende nella realtà.

Quella geologica utilizza gli stessi colori delle carte geologiche che sono finalizzati a distinguere le caratteristiche geologiche del suolo.

Colorazione panoramica.

Gruppo del Monte Bianco. Museo Mario Strani. Pinerolo 2007.

Colorazione geologica.

Valle di Susa. Museo Mario Strani. Pinerolo 2007.

Qualche tempo dopo Mario Strani realizzava ancora un plastico della Rocca di Cavour (TO) con la tecnica dei cartoncini sovrapposti.

Sarebbe stata la sua ultima opera in campo geologico.

Ma la produzione scientifica sarebbe ancora continuata a lungo negli altri ambiti.

Nell'autunno 2013 l'Istituto Geografico Militare di Firenze, organizzando un convengo sul tema “La rappresentazione plastica del territorio fra Ottocento e Novecento” chiedeva la collaborazione del Museo di Verona che ha una sezione di plastici molto estesa. È stata l'occasione per approfondire l'argomento e rinverdire la collaborazione fra il museo di Verona – città natale di Mario Strani – e quello di Pinerolo, sua città di adozione.

Unendo gli sforzi è stato possibile ricostruire come venivano fatti i plastici organizzare le informazione frammentarie che c'erano sull'argomento.

Dépliant del convegno “La rappresentazione plastica del territorio fra Ottocento e Novecento”.

29 novembre 2013.

Istituto Geografico Militare

This

text will be replaced

Ecco il filmato che il Museo di Verona

ha presentato al convegno.