Leone Sinigaglia all'epoca del suo soggiorno a Vienna (1895-1899).

Già in questi primi anni di studio Sinigaglia si dedicò assiduamente

alla composizione. Nel 1891, al Teatro Vittorio Emanuele di Torino, il

suo maestro, Giovanni Bolzoni, gli diresse un intero concerto di

musiche orchestrali. L'esito fu lieto, ma più tardi Sinigaglia condannò

all'oblio sia queste opere sia quelle cameristiche contemporanee.

Verso la fine del 1894 Sinigaglia si recò a Vienna, per approfondire

gli studi di contrappunto e di composizione sotto la guida del dotto

Eusebius Mandyczewski, archiviarlo del Musik-Verein e grande amico di

Johannes Brahms.

Durante il soggiorno viennese, Sinigaglia incontrò spesso Brahms, che

ebbe per lui molta simpatia, e poté ascoltare i grandi direttori

d'orchestra Hans Richter, Gustav Mahler e Felix Weingartner, oltre ai

più celebri solisti dell'epoca. Conobbe anche musicisti di fama, tra

cui Karl Goldmark e Anton Dvorak, il quale gli diede per qualche tempo,

a Praga, lezioni di orchestrazione.

Nel 1899, ritornò in Italia, stabilendosi definitivamente a Torino,

nella casa di Cavoretto, e iniziò la sua attività vera e propria di

compositore.

Le sue opere, orchestrali e camerali, in breve tempo si diffusero nelle

principali sale da concerto d'Europa e d'America e vi rimasero

stabilmente in repertorio. Fra le più note ricorderemo: la Romanza e

Humoreske per violoncello e orchestra; il Concerto in la maggiore, la

Romanza, la Rapsodia piemontese e il Rondò per violino e orchestra; il

Quartetto in re maggiore, le Variazioni su un tema di Brahms e i Due

pezzi caratteristici per quartetto d'archi; il Trio-Serenata per

violino, viola e violoncello; le Danze piemontesi, l'ouverture Le

Baruffe Chiozzotte, la suite Piemonte e il Lamento per orchestra; la

Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte; la Sonata in sol

maggiore per violino e pianoforte; i Duetti, le Romanze, i Tre Canti.

Fra i grandi direttori d'orchestra, che più volte le presentarono,

figurano i nomi di Toscanini, Nikisch, Mahler, Weingartner,

Furtwängler, De Sabata, Guarnieri.

Intorno al 1902 Sinigaglia cominciò a raccogliere sistematicamente i

canti popolari della collina di Cavoretto, utilizzandone alcuni, per la

prima volta, nelle Danze piemontesi op. 31, eseguite nel 1903, sotto la

direzione di A. Toscanini, al Teatro Vittorio Emanuele, ed accolte

burrascosamente dal pubblico e dalla critica.

Sinigaglia utilizzò direttamente i canti popolari in composizioni

sinfoniche soltanto altre due volte: nella suite Piemonte op. 36 (1910)

e nella Serenata sopra temi popolari op. 30 (postuma).

Sulla collina di Cavoretto, il musicista torinese raccolse, nel corso

di lunghi anni di ricerche non sempre facili, un gran numero di canzoni

pressoché scomparse (oltre 500 tra melodie e varianti), di cui solo

qualche «vecchia donna» conservava la memoria.

Parte di queste canzoni, 36 per l'esattezza, elaborate per canto e

pianoforte dal 1907, furono pubblicate dall'editore tedesco Breitkopf,

in successive raccolte (1914-1927), sotto il titolo Vecchie Canzoni

popolari del Piemonte (nuova edizione, Ricordi, Milano 1957). Una

ulteriore raccolta di 24 canzoni apparve, postuma, a cura di Luigi

Rognoni, presso l'editore Ricordi, nel 1956.

Copertina di una delle sue pubblicazioni.

Sinigaglia dedicò gli anni della maturità all'approfondimento degli

studi sul canto popolare. A questi studi attese praticamente fino alia

morte, avvenuta il 16 maggio 1944, mentre la polizia fascista lo stava

per arrestare, nell'Ospedale Mauriziano di Torino, dove si era

rifugiato con la sorella per sottrarsi alle persecuzioni razziali.

Le opere di Leone Sinigaglia - manoscritti, autografi, edizioni a

stampa - sono state affidate in deposito, dal prof. Luigi Rognoni, alla

Biblioteca del Conservatorio «G. Verdi» di Torino.

Tratto da: Leone Sinigaglia; Torino 1868-1944; Primo centenario della

nascita (1968); a cura di Carlo Mosso ed Ennio Bassi.

Leone Sinigaglia ha fatto un lavoro enorme e fondamentale perché ha

capito l'importanza della musica popolare in un'epoca in cui la gente

cantava ancora e serbava il ricordo di canti tramandati di padre in

figlio per secoli. Pochi decenni dopo, l'arrivo dei mezzi di

comunicazione di massa avrebbe accelerato il declino di un patrimonio

culturale immenso facendo, tra l'altro, scomparire l'abitudine della

gente di cantare.

Il suo lavoro è stato ripreso da molti.

In occasione del ventesimo anniversario della sua morte, è stato fatto

un disco LP a cura di Rosina Cavicchioli, mezzo-soprano e Enrico Lini,

pianista.

Le canzoni vengono presentate in veste lirica. Cosa almeno curiosa per

un canto popolare che ci si spetta fosse cantato in osteria o nelle

lunghe veglie invernali nelle stalle.

D'altra parte anche nel canto popolare c'era ci voleva fare

virtuosismi. Troviamo un passo interessante nello stesso testo

sopracitato:

[…] ottenuto che ve le cantino, si è appena al principio delle

difficoltà. Conviene raccogliere, potendo, le versioni, sovente

numerosissime, della musica e della poesia; sovente è difficile

interpretare e trascrivere esattamente la musica, se la cantano donne

assai vecchie (io radunai una volta a consiglio tre vecchie oltre gli

ottant'anni! ) - o, in ogni caso, anche se giovani, darne la giusta

divisione ritmica, sovente turbata da capricciose corone, e sceverare i

gruppetti e abbellimenti di cui il popolo volentieri fiorisce le sue

melodie, da quelli che ne sono parte essenziale. È un lavoro delicato,

complesso, lunghissimo.

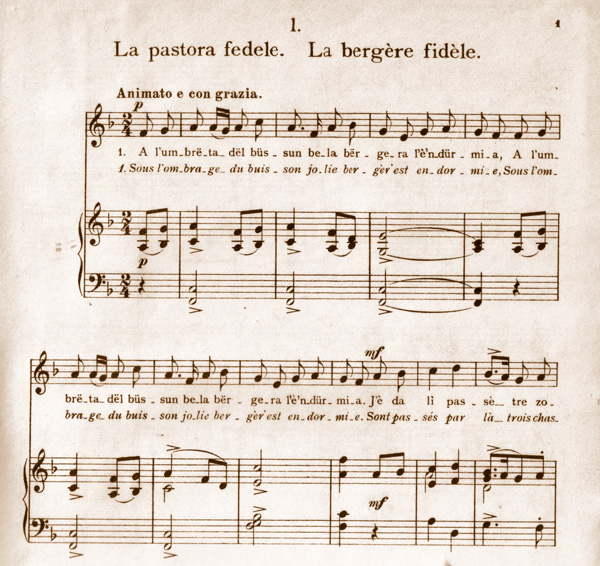

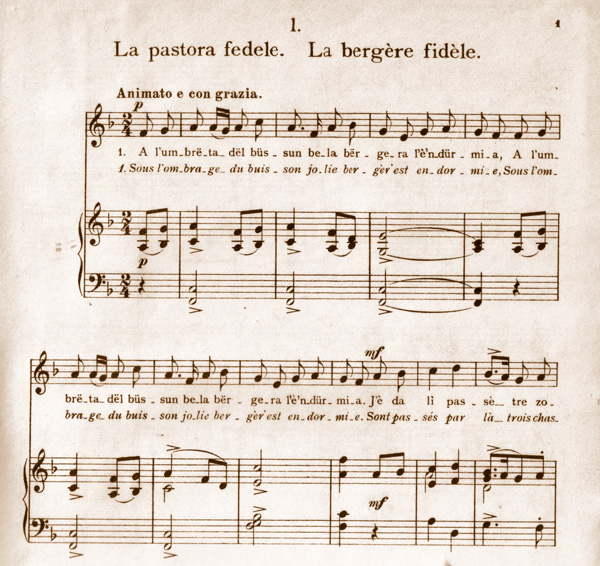

Ecco un esempio.

“La Bërgera fidela” o “La pastora fedele” è una canzone molto

conosciuta in Piemonte e fa parte della raccolta di Leone Sinigaglia.

Stralcio del brano tratto dalla pubblicazione di Breitkopf.