| Home page | Sul sito | Storia | Persone | Natura | Archeologia industriale | Sport | Links |

| Scienziati | Religiosi | Nobili | Altri |

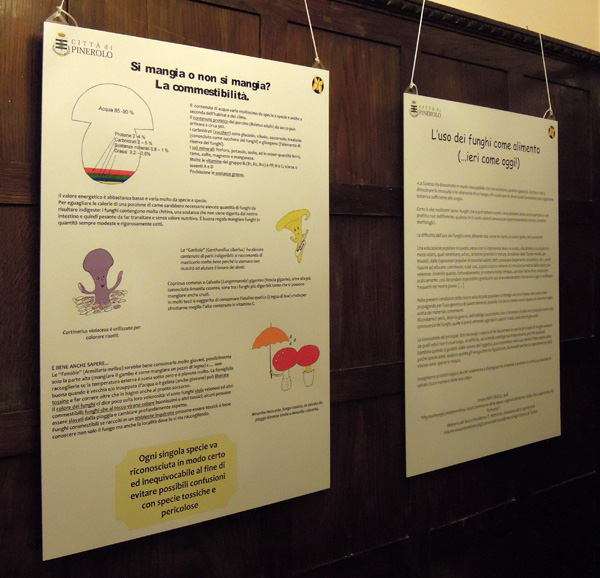

Si mangia o non si mangia?

Mostra al

Civico Museo Didattico di Scienze Naturali Mario Strani.

Mario Strani è stato “perseguitato” da questa domanda per tutta la vita. Le sue profonde conoscenze nel campo micologico, sommate alla sua vasta conoscenza in ambito biologico e naturalistico in senso ampio, veniva troppo spesso vista come una capacità di sapere quali funghi mangiare e quali no; e null'altro.

Benvenuti!

Il mondo dei funghi è incredibilmente ampio. I funghi hanno innumerevoli funzioni nel mondo naturale molte delle quali anche sfruttate commercialmente.

Qualche esempio:

- Come mai lievita il pane? Un fungo.

- Cosa fa fermentare l'uva per fare il vino? Un fungo.

- Cosa fa fermentare il malto per fare la birra? Un fungo.

- Cosa fa ammuffire la marmellata? Un fungo.

- Cosa sono le micosi? Malattie causate da funghi.

- Cosa demolisce il legno morto tramutandolo in humus? Un complicato processo avviato da funghi.

Quelli che solitamente chiamiamo “funghi” sono in effetti solo i “frutti” di una “pianta” che si chiama micelio e che vive nel terreno lontano da sguardi indiscreti ma che ha dimensioni colossali e può estendersi enormemente.

Rigorosamente parlando il fungo non è un vegetale in quanto non ha clorofilla, e quindi non può prodursi da solo gli zuccheri. Di conseguenza vive da “simbionte” quando cede sostanze nutritive a piante verdi in cambio di zuccheri; vive da “saprofita” quando trae i nutrimenti che gli mancano da sostanze organiche morte; vive da “parassita” quando trae nutrimento da esseri viventi senza cedere nulla “in cambio”. Per questa ragione, in tempi recenti, è stato aggiunto un “regno” al mondo naturale: ai regni vegetale, animale e minerale è stato aggiunto il regno dei funghi.

Questa mostra – in quanto incentrata sull'opera di Mario Strani – propone la sua collezione in tutto il suo splendore ordinata in maniera sistematica secondo le varie famiglie illustrate lungo il percorso espositivo. I funghi esposti sono solo i cosiddetti funghi “epigei” - quelli che crescono fuori dal terreno.

In successive iniziative esploreremo progressivamente il resto dell'universo del fungo...

La grafica aiuta il visitatore a orientarsi fra diversi argomenti.

I pannelli a sfondo bianco illustrano le generalità sui funghi.

I pannelli con foto di funghi sullo sfondo illustrano la sistematica dei funghi. Sono stati curati da Alfredo Vizzini del centro di micologia CNR di Torino.

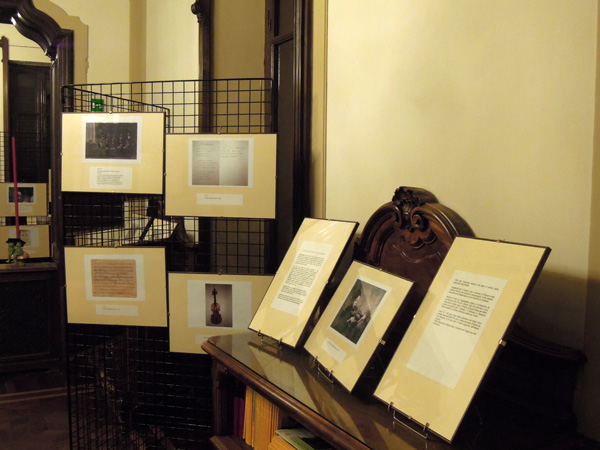

I pannelli con foto color seppia illustrano aspetti storici del museo.

I salotti ospitano la mostra sulla vita di Mario Strani a cui va tutta la nostra gatitudine per quanto ha donato ai Pinerolesi.

Ed una curiosità...

Fra le cose che faremo nel prossimo futuro, ci sarà una mostra dedicata al fungo in cucina. Lo lievito del pane, la fermentazione del vino, la muffa sulla marmellata... Tutti funghi che ci aiutano o ci infastidiscono. Ipotizzando un allestimento con le sembianze di una cucina abbiamo cominciato a raccogliere del materiale e... Vedete un po' cos'è saltato fuori!

Questo “Potagé” è inglese ed è arrivato a Perrero intorno al 1904 quando il britannico George Huntriss ci si è trasferito per gestire la Anglo Italian Talc and Plumbago Mines Company che qualche anno dopo sarebbe diventata Talco & Grafite, poi – in tempi recenti – Rio Tinto e successivamente Imerys.

Costui, nel 1904, ha assunto Damiano Sartorio come amministratore della società e gli ha offerto di passare le vacanze nella casa della Società a Perrero lasciandogli i suoi arredi tra cui questo.

Damiano l'ha lasciato al figlio Piero, che l'ha lasciato al figlio... Che è stato così gentile da regalarlo ai Pinerolesi per il Museo. E grazie a Carlo Sartorio oggi possiamo averlo qui.

E dato che Arturo Prever era amministratore della Talco & Grafite, in un certo senso, il “potagé”è già “di famiglia” in questa villa.

Fra le cose che faremo nel prossimo futuro, ci sarà una mostra dedicata al fungo in cucina. Lo lievito del pane, la fermentazione del vino, la muffa sulla marmellata... Tutti funghi che ci aiutano o ci infastidiscono. Ipotizzando un allestimento con le sembianze di una cucina abbiamo cominciato a raccogliere del materiale e... Vedete un po' cos'è saltato fuori!

Questo “Potagé” è inglese ed è arrivato a Perrero intorno al 1904 quando il britannico George Huntriss ci si è trasferito per gestire la Anglo Italian Talc and Plumbago Mines Company che qualche anno dopo sarebbe diventata Talco & Grafite, poi – in tempi recenti – Rio Tinto e successivamente Imerys.

Costui, nel 1904, ha assunto Damiano Sartorio come amministratore della società e gli ha offerto di passare le vacanze nella casa della Società a Perrero lasciandogli i suoi arredi tra cui questo.

Damiano l'ha lasciato al figlio Piero, che l'ha lasciato al figlio... Che è stato così gentile da regalarlo ai Pinerolesi per il Museo. E grazie a Carlo Sartorio oggi possiamo averlo qui.

E dato che Arturo Prever era amministratore della Talco & Grafite, in un certo senso, il “potagé”è già “di famiglia” in questa villa.

Con buona pace per gli innumerevoli amici di Mario che nella vita gli hanno fatto l'odiata domanda "Si mangia o non si mangia?" la riposta valida è sempre quella data nel 1918 da Oreste Mattirolo nel libro “Phytoalimurgia pedemontana, ossia Censimento delle specie vegetali alimentari della Flora spontanea del Piemonte” che - come qualsiasi concetto scientificamente valido - non è una riposta brutale del tipo "si" oppure "no".

Eccola:

«La Scienza ha dimostrato in modo ineccepibile che non esistono caratteri generali, né mezzi atti a dimostrare la innocuità o la velenosità di un fungo; chi vuole usarne deve quindi possedere una cognizione botanica sufficiente allo scopo.

Certo è che moltissimi sono i funghi che si potrebbero usare come alimenti senza alcun pericolo e con profitto non indifferente, qualora chi li vuole usare li conoscesse opportunamente nei loro caratteri morfologici.

La difficoltà dell’uso dei funghi come alimento sta, come ho detto, e come ripeto, nel conoscerli.

Una educazione popolare in questo senso non si improvvisa; essa va curata, disciplinata, inculcata con mezzi adatti, quali sarebbero, ad es., le lezioni pratiche in natura, sussidiate dalle Tavole murali, dai Modelli, dalle Esposizioni popolari di materiali adatti, fatti conoscere largamente al pubblico, ecc., onde riuscire ad educare, convincere, e dar così, a poco a poco, almeno la conoscenza esatta delle specie più velenose. Essendo queste, fortunatamente, in numero molto limitato, sarebbe facile farle conoscere praticamente, così da rendere impossibile i gravissimi casi di avvelenamento che ancora oggi si verificano frequenti nel nostro paese. […]

Nelle presenti condizioni della nostra educazione popolare io ritengo ancora troppo pericoloso fare propaganda per l’uso generico di questi alimenti, quando chi deve usarne non è capace di orientarsi nella scelta dei materiali convenienti.

Ricordiamoci però, dopo la guerra, dell’obbligo sacrosanto che ci incombe di educare il popolo nostro alla conoscenza dei funghi, quale si potrà ottenere agendo in special modo sulle menti giovanili.

La conoscenza dei principali dati micologici capace di far discernere le specie principali di funghi velenosi da quelli eduli non è cosa lunga, né difficile, né richiede intelligenza straordinaria; perché qualsiasi bambino quando è guidato dalla visione dell’oggetto, può imprimere nella sua mente l’idea esatta delle poche specie letali, qualora questa gli venga data da figurazioni, da modelli perfetti e specialmente dalla visione delle specie in natura.

Insegniamo ai nostri ragazzi anche solamente a distinguere le Amanite e avremo la certezza assoluta di salvare buon numero delle loro vite!»