Il primo che ha iniziato a

conglobare in un’unica organizzazione varie miniere preesistenti e a

acquisire diritti da vari proprietari di terreni è stato il conte

Enrico Brayda di Ronsecco che negli ultimi decenni dell’800 ha fondato

la “Enrico Brayda & C.”

Il Brayda apriva o espandeva le zone

minerarie di Envie, Sapatlé e Malzas. Tutti siti ad alta quota – tra i

1800 ed i 2000 metri – per cui si poneva in maniera importante il

problema del trasporto a valle del minerale.

Oggi è persino

difficile rendersi conto dell’importanza di questo problema. Abituati

come siamo a andare ovunque in breve tempo, e senza fatica, alla guida

di un’automobile e percorrendo comode strade asfaltate, non pensiamo

più che all’epoca dei nostri nonni o bisnonni tutto ciò non esisteva.

Alla

fine dell’800, la strada per Prali che oggi conosciamo, non esisteva.

La sua costruzione sarebbe iniziata solo agli inizi del ’900. Per cui,

oltre a non esistere mezzi motorizzati in grado di spostare carichi

significativi, non c’era neanche una strada così come la pensiamo oggi.

La vecchia strada per Prali, che per l’epoca era piuttosto ampia, vista

oggi ci sembra una mulattiera di modeste proporzioni. Se ne possono

ancora percorrere ampi tratti a partire dal ponte di Pomeifré subito

dietro la zona mineraria attualmente attiva passando per Saut dâ

Loup dove si possono ancora vedere i solchi lasciati nella pietra dal

passaggio dei carri, oppure a monte di Scopriminiera sul tratto che

conduce a Prali passando per

Roccho

Eiclapâ,

che è stato risistemato negli ultimi anni e che, attraversando il rio

di Rodoretto ed il Germanasca, porta sulla destra orografica dove

procede fino a Ghigo. È importante fare queste passeggiate! Sono

piacevoli e consentono di capire come veramente ci si muoveva prima

dell’era del motore.

Ebbene, il talco, che sarà anche morbido ma è

sempre una pietra che come tale pesa, veniva estratto a circa 2.000

metri di quota a Envie o Sapatlé, oppure a circa 1800 metri di quota ai

Malzas, e poi doveva essere trasportato a valle o a spalle nelle gerle

o in sacchi di iuta disposti su slitte che venivano trainate sulle

mulattiere prima e poi sulla vecchia strada di Prali fino alle vie di

comunicazione principali in bassa valle dove si cominciava a poter

usare dei carri a trazione animale.

Il trasporto era quindi estremamente lento e costoso.

Il

conte Enrico Brayda che, stando alle memorie di

Damiano Sartorio,

era molto in gamba, anche se un po’ megalomane, concepì un impianto

gigantesco ed avveniristico che avrebbe permesso di portare a valle il

talco in modo più efficiente. Pensò infatti che l’uso di teleferiche e

Decauville avrebbe permesso di migliorare enormemente i trasporti.

Vista

oggi, questa non sembra una grande intuizione. Ma occorre pensare che i

cavi d’acciaio sono stati inventati solo negli anni '30 dell'800

dall'ingegnere minerario Wilhelm Albert, rendendo possibile la

costruzione di impianti a fune. Cosa che le vecchie funi di canapa non

avrebbero permesso. Del resto l’unica alternativa disponibile era la

catena metallica che però era soggetta a rotture improvvise e del tutto

imprevedibili.

Inoltre risaliva solo a di quegli anni

l’invenzione delle ferrovie a scartamento ridotto dette

Decauville dal

nome dell'inventore. Prima di allora, le ferrovie – sia quelle grandi

per i treni che quelle a scartamento ridotto per trasporti locali –

venivano costruite assemblando sul posto le rotaie sulle traversine con

tutta la ferramenta necessaria per il montaggio.

Ainé Decauville

ebbe l’idea di costruire tranci di binario assembrato in fabbrica di

dimensioni e peso tali che un operaio potesse spostarli agilmente da

solo. Questo consentì una riduzione radicale dei costi di realizzazione

di ferrovie a scartamento ridotto e un considerevole aumento della

velocità di realizzazione. Nel manuale “Lavori di Terra” di Giovanni

Martelli del 1881 l'Autore evidenzia che 4 operai potevano traslare di

30 metri un tratto di ferrovia lungo 400 metri in 1 ora e 15 minuti.

Chiarito

questo, ci si rende conto che l’idea di Brayda era veramente innovativa

e faceva uso di tecnologie e idee avanzatissime. Per di più prevedeva

di usarle su una scala enorme che solo una mente fervida e forse un po’

troppo entusiasta poteva immaginare.

Fatto sta che Enrico Brayda ha dato all’ingegnere inglese Carrington

l’incarico di progettare l’impianto.

Il

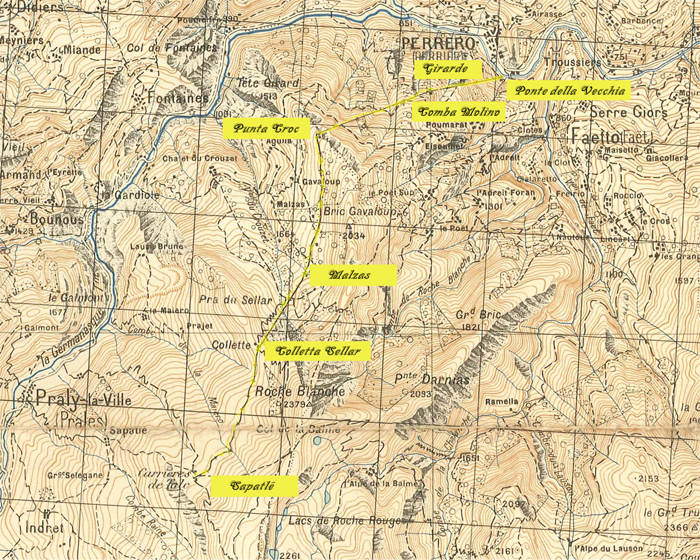

progetto prevedeva la partenza da Sapatlé (2070 m) con una

Decauville

che arrivava alla Colletta Sellar; una teleferica che discendeva alle

miniere di Malzas (1797 m), un’altra

Decauville

fino a Punta Croc e

altre due teleferiche delle quali la prima arrivava a Comba Molino e la

seconda al Ponte della Vecchia a Perrero (800 m), passando su un

cavalletto posto alle Girarde.

L’investimento venne fatto

dall’imprenditore di Savigliano Avv. Grandi che poi affittò l'impianto

alla Brayda

& C. Non è chiaro il motivo di questa scelta.

Fatto sta che il

23 Ottobre 1893 l’impianto venne inaugurato con una grande festa. La

sera precedete le varie stazioni erano state illuminate con dei falò,

mentre il cielo era illuminato da fuochi d’artificio e bengala.

Il

conte Brayda in persona inaugurò l’impianto scendendo da Comba Molino

in una benna illuminata da due bengala. Forse

Damiano Sartorio aveva le

sue ragioni a considerare il Brayda un tantino megalomane…

Ma la cosa ebbe una vasta eco fra la gente che accorse numerosa ad

applaudire all’iniziativa.

L’impresa

poté essere realizzata grazie al contributo del Genio Militare che era

interessato all’iniziativa, vedendone possibili usi bellici. Parte dei

lavori venne infatti effettuata dal capitano Albarello della Direzione

di Artiglieria di Torino. Stando all'

articolo

di Luigi Timbaldi in ricordo di

Damiano

Sartorio, l'esercito aveva sostenuto l'iniziativa in cambio della

possibilità di usare il sistem di trasporto per costruire i

Ricoveri Perrucchetti ai

Tredici Laghi.

Non sono noto altri usi importanti del Gran Courdounn da parte delle

forze armate. Caso mai dai partigiani durante la

Resistenza.

In merito al coinvolgimento dell'esercito nella relauzzazione

dell'impianto si possono aggiungere due

osservazioni.

La

prima è che la zona di massimo interesse militare

era il vallone dei

Tredici Laghi

che era di difficilissimo accesso a

causa della mancanza di una strada carrozzabile per Praly. La zona era

talmente importante che, per raggiungerla, nei decenni successivi

sarebbe stata realizzata un’altra opera gigantesca: la strada della

Conca Cialancia che, seppure mai completata, avrebbe dovuto

permettere di raggiungere i

Tredici

Laghi con i mezzi motorizzati

partendo a valle di Perrero [I lavori vennero sospesi a Conca Cialancia

(2451 m) per mancanza di denaro e di motivazioni strategiche nel 1942].

Poter arrivare con carichi fino a

Sapatlé avrebbe radicalmente agevolato le operazioni militari. Da cui

l’interesse per l’iniziativa. Del resto è anche vero che la maggior

parte delle teleferiche non era motorizzata. Dato che dovevano

trasportare talco solo in discesa, funzionavano a gravità. Per cui le

possibilità di sollevare carichi erano limitate da quanto si poteva

alzare sfruttando il carico della benna discendente che era di circa

400 kg.

La seconda osservazione è che l’intervento militare nella

realizzazione dell’impianto riduceva il peso dell’investimento a carico

dell’impresa da cui il vantaggio di coinvolgere la Difesa nella

realizzazione dell’opera.

La storia dell’impianto è condita di pettegolezzi…

Il

Gran Courdoun è stato proposto la prima volta nel 1880 dal conte Enrico

Brayda, allora direttore degli impianti. Era un tecnico formidabile e

aveva il merito di vivere le miniere insieme al resto del personale

benché riservandosi una residenza più confortevole. Gorge Huntriss,

presidente della Anglo Italian Talc & Plumbago Mines Company ha

bocciato l’iniziativa in quanto troppo costosa.

Ma Enrico Brayda ha trovato rapidamente la soluzione al problema.

Ha

chiesto ad un altro imprenditore suo amico, il sig. Grandi, di

costruire lui, a sue spese, l’opera e poi di affittargliela; cosa che

poteva decidere senza l’approvazione di Huntriss.

Non sono passati

molti anni che Huntriss è piombato in Italia con fieri propositi e ha

licenziato il Brayda e San Martino - l’altro socio - assumendo, lui

direttamente, la direzione della società.

Comunque sia, il sistema è

stato poi acquisito dalla Anglo Italian Talc & Plumbago Mines

Company è funzionato dal 1893 al 1961 con ottimi risultati. È stato poi

smantellato ma le stazioni principali e i tracciati delle

Decauville

sono tutt’ora visibili.

Ma in questa storia c’è qualcosa che non quadra.

L’inaugurazione

del Gran Courdoun è avvenuta anni prima della fondazione della Anglo

Italian Talc and Plumbago Mines Company Ltd. Avvenuta nel 1897

[documenti disponibili presso i National Archives del Regno Unito]. Per

cui il fatto descritto da Damiano Sartorio “non funzionerebbe”. O

George Huntriss era già azionista della Brayda & C o c’è qualcosa

che non torna con le date…

Malzas.

Foto del 2006.

Stesso luogo quando era ancora in attività.

La foto è a dir poco rara nel senso che

Piero

Sartorio

che l'ha fatta non l'aveva mai vista! Lui aveva fatto due foto distinte

i cui negativi sono arrivati fino a noi. Scannerizzati e assemblati con

software da foto panoramiche – e un tot di smanettamento... - hanno

dato questo risultato.

A monte dell'edificio si notano delle persone su una

decauville. In basso a

destra dei panni

stesi.

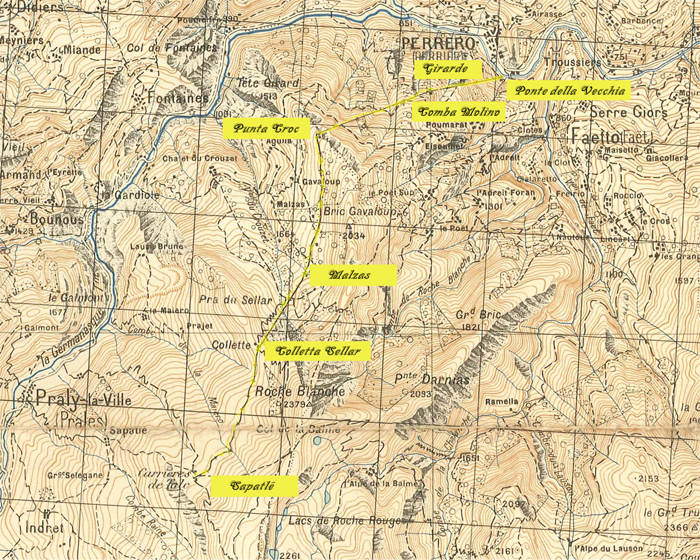

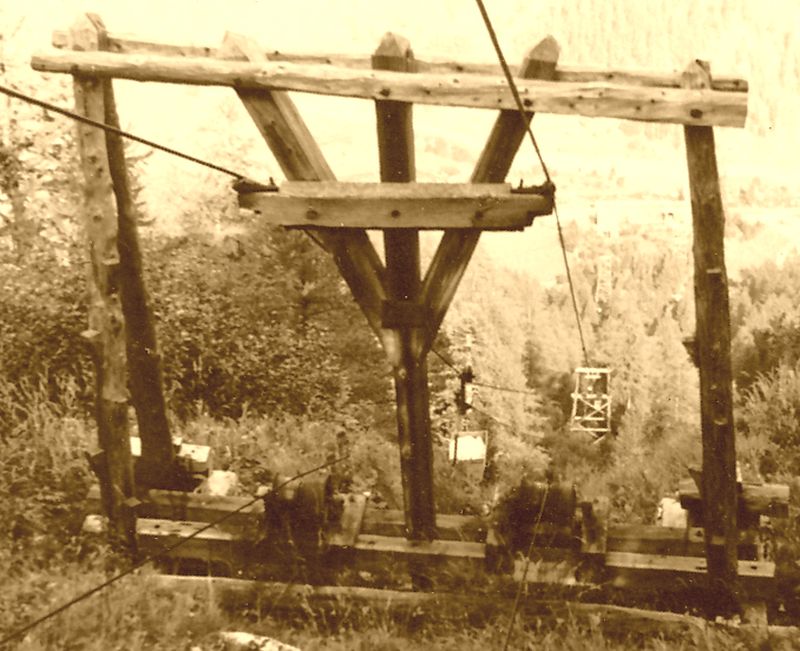

Il

mio lavoro mi portava sovente tra le montagne e questo ha fortificato

l'affetto che portavo per quei luoghi ed anche per le modeste

installazioni industriali che li caratterizzavano. Questo è un carrello

della teleferica di Colletta Sellar in prossimità della stazione

inferiore di Malzas.

Il

mio lavoro mi portava sovente tra le montagne e questo ha fortificato

l'affetto che portavo per quei luoghi ed anche per le modeste

installazioni industriali che li caratterizzavano. Questo è un carrello

della teleferica di Colletta Sellar in prossimità della stazione

inferiore di Malzas.

Foto e note di

Piero

Sartorio; 1940.

Malzas nei pressi della stazione della teleferica.

Foto del 2006.

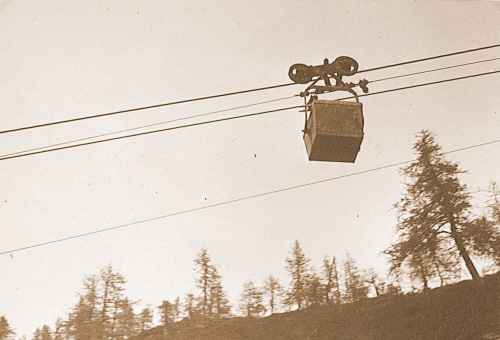

Malzas teleferica nel 1893.

Fonte: Come Vivevano… Pinerolo val Chisone e Germanasca fin de siècle

(1880-1920);

Claudiana

1990

Malzas.

Foto del 2006.

La decauville è diventata un sentiero..

Foto del 2006.

Il piano inclinato che sale dalla miniera San Carlo scavalca la

decauville del Gran Courdoun.

Foto del 2006.

Qui

mancano note di Piero Sartorio. Dovrebbe trattarsi di un'immagine anni

'40. Rende l'idea di cosa voleva dire spostare carichi sulle decauville

in inverno.

Foto di

Piero Sartorio;

1940 circa.

Vecchi vagoncini trasformati in fontane.

Foto del 2006.

Punta Croc.

Partenza della seconda teleferica.

Foto del 2006.

Punta Croc.

Partenza della seconda teleferica nel 1893.

Fonte: Come Vivevano… Pinerolo val Chisone e Germanasca fin de siècle

(1880-1920);

Claudiana

1990

Punta Croc.

Vista dalla partenza della seconda teleferica.

Foto del 2006.

L'età dell'impianto è evidenziata dalla forma dei dadi che erano

quandrati mentre oggi sono esagonali.

Foto del 2006.

Punta Croc.

Rullo per la guida della fune traente.

Foto del 2007.

Punta Croc.

Dettaglio

del rullo per la guida della fune traente. Una settantina d'anni di

onorato servizio hanno lasciato il segno della fune inciso nella gola

in ghisa.

Foto del 2007.

Illustrazione di un rullo di guida per fune traente tratto da:

Come si progetta e si costruisce una teleferica per il trasporto di

merci e di persone

Ing. Prof. Odoardo Harley di San Giorgio

G. Lavagnolo Editore.

Torino 1937

Ed ecco due rulli in funzione in una foto di

Piero Sartorio.

Punta Croc.

Pulegge di monte della teleferica.

Foto del 2010.

Le

pulegge che possono ancora essere viste alla partenza della teleferica

sono scampate ai lavori di demolizione degli impianti appaltati negli

anni '60 alla ditta San Martino. Probabilmente erano troppo pesanti per

essere trasportate a valle e vendute come ferro vecchio.

Sono

entrate in funzione nel 1892 e dopo una settantina d'anni di onorato

servizio e mezzo secolo di abbandono alle intemperie restano in ottime

condizioni e non presentano rotture significative.

Osservandole, si può notare un particolare interessante. Sono fatte in

un solo pezzo ottenuto per fusione in uno stampo.

Ma

la fusione di pezzi di così grosse dimensioni, e di questa forma,

generalmente generava delle tensioni nel metallo che facilmente

portavano a rottura già sul pezzo nuovo o comunque nei primi tempi di

funzionamento.

Per ovviare a questo inconveniente la tecnica, in uso

ancora fino alla metà del XX secolo, era quella di spezzare le razze a

mazzate appena la puleggia veniva estratta dalla fusione e poi brasarle.

La brasatura, come la saldatura, è un'operazione che serve per unire

due parti metalliche.

Nella

saldatura, il metallo di apporto può non essere previsto (saldatura a

punti) oppure è lo stesso del materiale costituente i due pezzi da

unire.

Nella brasatura il metallo di apporto è di tipo diverso.

Le

due tecniche vengono usate in funzione del tipo di materiale da unire,

della finitura estetica richiesta, e della possibilità, per il pezzo da

saldare o brasare, di essere portato a temperature elevate.

Spezzare e

poi brasare le razze delle pulegge aveva quindi la funzione di

eliminare qualsiasi tipo di tensione interna al metallo e prevenire

rotture in funzionamento.

Le pulegge del Gran Courdoun non presentano alcuna

brasatura. Chi le ha fatte nel lontano 1892 era un “mago” della

siderurgia che verosimilmente è riuscito a fare raffreddare le fusioni

in tempi lunghissimi ottenendo questo eccezionale risultato ancora

visibile ad oltre un secolo di distanza.